부여 씨가 망하고 고 씨가 망하자 김 씨는 남쪽을 차지했고, 대 씨는 그 북쪽을 차지하고서 이름을 발해라고 했는데, 이것이 남북국이다. 그러니 마땅히 남북국사가 있어야 하는데도 고려가 이를 쓰지 않았으니 잘못이다.

조선 정조 때의 북학파 학자이자 ‘규장각 4검서’의 한 사람이었던 영재 유득공(柳得恭, 1748~1807). 2018년 여름에 나온 진경환 한국전통문화대학교 교수의 책 《조선의 잡지》를 통해 유득공의 저술 《경도잡지 京都雜志》가 다시금 주목을 받았습니다. 당시 수도 한양의 세시풍속을 정리해놓은 귀중한 기록이죠.

유득공이 남긴 가장 큰 업적은 오랜 세월 잊혔던 발해를 우리 역사로 끌어안은 그 탁견이었습니다. 위에 인용한 《발해고 渤海考》의 서문에서 유득공은 “고려가 발해사를 짓지 않은 것을 보아, 고려가 부진했음을 알 수 있다.”면서 “고려가 끝내 약소국이 된 것은 발해의 땅을 갖지 못했기 때문이다. 참말로 한탄스럽구나!”라고 했습니다. 대하드라마 <대조영>이 시청자들에게 우리 역사로 자연스럽게 받아들여지는 현실이 어느 날 불쑥 튀어나온 게 아닌 겁니다.

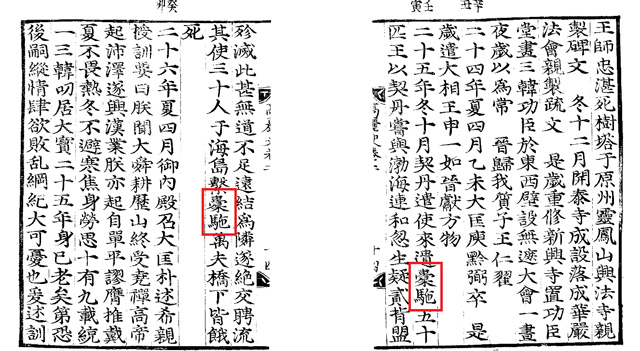

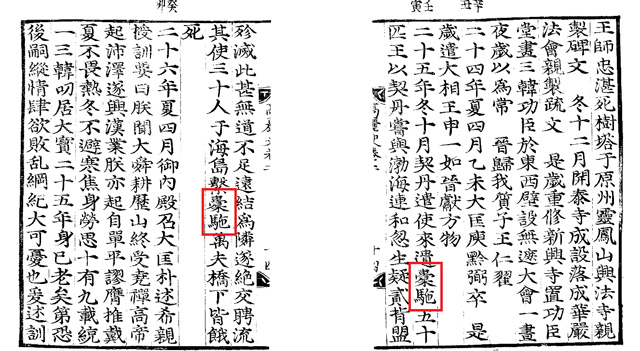

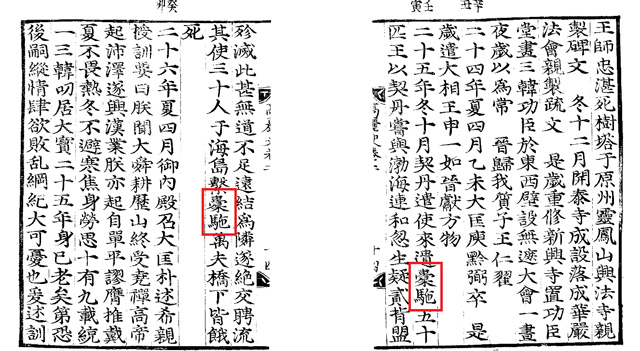

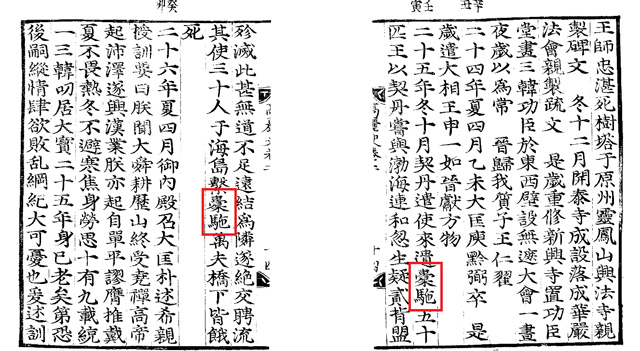

하지만 이 기념비적인 역사서에서 제가 주목한 것은 발해도, 대조영도 아닙니다. 낙타입니다. 책의 둘째 장인 신고(臣考), 즉 발해의 신하들을 고찰한 장에서 대 씨 일가의 후손인 대광현(大光顯)에 관한 내용에 거란이 고려 태조에게 사신단과 함께 낙타 50필을 선물로 보냈고, 태조는 발해를 멸망시킨 거란을 괘씸하게 여겨 사신들을 유배하고 낙타를 굶겨 죽었다는 이야기가 나옵니다. 이 기록은 《고려사 高麗史》 태조 25년(942년) 10월 기사에 등장합니다.

〈임인〉 25년(942) 겨울 10월 거란(契丹)에서 사신을 파견하여 낙타 50필을 보냈다. 왕은 거란이 일찍이 발해(渤海)와 지속적으로 화목하다가 갑자기 의심을 일으켜 맹약을 어기고 멸망시켰으니, 이는 매우 무도(無道)하여 친선관계를 맺을 이웃으로 삼을 수는 없다고 생각하였다. 드디어 교빙(交聘)을 끊고 사신 30인을 섬으로 유배 보냈으며, 낙타는 만부교(萬夫橋) 아래에 매어두니 모두 굶어 죽었다.

'만부교 사건'으로 역사에 기록된 이 사건은 훗날 거란이 세운 요나라가 고려를 세 차례나 침공하는 구실이 됩니다. 우스갯말로 낙타가 부른 전쟁이었다고 할까요. 오랑캐와의 국교 단절이라는 외교적 판단이야 그렇다 쳐도 낙타는 무슨 죄가 있다고 저리 수난을 당했는지…. 《고려사》 원문에는 낙타가 橐駞(탁타)로 표기된 게 보입니다.

그런데 낙타의 억울한 죽음을 저만 안타까워한 건 아니더군요. 《고려사절요》를 보면 위에 인용한 구절을 똑같이 실은 뒤에 당시 임금과 신하의 문답 내용이 붙어 있습니다. 당시 임금은 고려의 26대 왕인 충선왕(忠宣王), 신하는 당대 최고의 학자이자 정치가였던 익재 이제현(李齊賢, 1287~1367)입니다. 사관이 이제현의 말을 인용하는 형식으로 작성된 이 대목에서 먼저 왕이 묻습니다.

“충선왕(忠宣王)이 일찍이 신 이제현에게 물으시기를, ‘우리 태조(太祖)의 시대에 거란이 낙타를 보냈는데, 다리 아래에 매어 두고 먹이를 주지 않아 굶어 죽게 되었으므로 이로써 그 다리의 이름을 지었다고 한다. 낙타가 비록 중국에서는 나지 않지만, 중국 역시 일찍이 기르지 않은 적이 없다. 나라의 임금으로서 수십 마리의 낙타를 가지고 있다 해도 그 폐해가 백성들을 상하게 하는 데에는 이르지 않을 것이며, 또 받기를 사양하면 그뿐인데, 어째서 굶겨 죽이기까지 하였는가?’라고 하셨다.

인간적으로야 절로 수긍이 갈 수밖에 없는 질문이죠. 그렇다면 고려의 명신은 과연 어떤 대답을 아뢰었을까. 앞부분은 일부 생략하고 본론으로 들어갑니다.

우리 태조가 이렇게 한 까닭은 장차 오랑캐[戎人]의 간사한 꾀를 꺾고자 한 것이든, 아니면 또한 후세의 사치하는 마음을 막고자 한 것이든, 대개 반드시 깊은 뜻이 있을 것입니다. 이는 전하께서 공손하고 묵묵하게 생각하시고, 힘써 행하여 체득하시는 데에 달려있을 따름이지, 어리석은 신하가 감히 가벼이 논의할 수 있는 바가 아닙니다.’라고 하였다.”라고 하였다.

한 마디로 태조 대왕이 그렇게 한 데는 깊은 뜻이 있을 것이다, 그러니 함부로 의심하거나 토 달지 마시고 그 뜻을 깊이 헤아려보시라, 뭐 이런 얘깁니다. 모르긴 몰라도 지혜로운 신하가 내놓은 반박할 수 없는 대답 덕분에 대화는 틀림없이 여기서 마무리됐겠죠. 불쌍하지만 이미 죽어버린 것을 어쩌란 말인가. 낙타 50마리 집단 아사 사건은 이렇게 종결.

이인문〈낙타〉, 30.8×41.0cm, 종이에 엷은 채색, 간송미술문화재단 소장

이인문〈낙타〉, 30.8×41.0cm, 종이에 엷은 채색, 간송미술문화재단 소장

그런데 여기서 끝이 아니었습니다. 조선 후기 북학파의 영수로 불리는 연암 박지원(朴趾源, 1737~1805)이 저 유명한 《열하일기 熱河日記》에서 이 사건을 다시 꺼낸 겁니다. 박지원이 고려시대 낙타 아사 사건을 언급한 대목은 《열하일기》의 환연도중록(還燕道中錄) 8월 17일 계해일 기록에 보입니다.

거란이 비록 무도한 나라라 하더라도 낙타에게 무슨 죄가 있는가? 이놈은 하루에도 소금 몇 말을 먹고 여물 열 단을 먹어치우니, 우리나라의 마구간이 빈약하고 목동 역시 보잘것없었으므로 실로 키우기도 어려웠을 것이다. 짐을 실으려고 해도 고을의 집들이 낮고 좁으며, 마을의 문들도 혼잡하고 비좁아서 낙타를 수용하기 어려웠을 터이니, 실로 무용지물일 수밖에 없다. 지금도 그 다리 이름을 낙타교라고 한다.

낙타를 굶겨 죽인 다리라고 해서 만부교(萬夫橋)를 낙타교라고 했다는 유래까지 소개해 놓았습니다. 이게 끝이 아니었죠. 연암 박지원이 누군가요. 궁금하면 참지 못하고 기어이 두 눈으로 확인해야 직성이 풀리는 실사구시(實事求是)의 인간. 연암은 개성에 가서 다리를 직접 찾아 나섭니다. 이어지는 구절입니다.

개성의 유수부(留守府)에서 3리 떨어졌으며, 다리 옆에는 ‘낙타교’라는 돌비석을 세워 놓았다. 그 지방 사람들은 낙타교라고 하지 않고 ‘약대다리’라고 한다. 우리 말에 약대란 낙타를 말하고, 다리란 교량을 뜻한다. 또 와전되어 ‘야다리’라고도 한다. 내가 중경(中京, 개성)에 처음 유람을 갔을 때 낙타교를 물었더니 모두들 어디에 있는지 모른다고 했다. 심하도다. 사투리가 변하여 이처럼 아무런 뜻이 없게 되었구나.

《열하일기》를 읽어보면 연암의 이런 면모가 전혀 특별하게 보이지 않습니다. 도처에서 연암의 살아 펄떡이는 생각을 생동감 넘치는 문장으로 만날 수 있으니까요. 연암의 새로운 문체가 당대 지성계를 뒤흔들었던 데는 그만한 이유가 있었던 겁니다. 오래전에 죽은 낙타를 동정하면서도 낙타가 우리 실정에 맞는지에 관심을 기울인 연암. 북학파의 영수다운 연암의 실학자적 면모가 유감없이 드러나는 대목입니다.

머나먼 남의 나라 땅에 와서 굶어 죽은 낙타들의 명복을 빕니다.

조선 정조 때의 북학파 학자이자 ‘규장각 4검서’의 한 사람이었던 영재 유득공(柳得恭, 1748~1807). 2018년 여름에 나온 진경환 한국전통문화대학교 교수의 책 《조선의 잡지》를 통해 유득공의 저술 《경도잡지 京都雜志》가 다시금 주목을 받았습니다. 당시 수도 한양의 세시풍속을 정리해놓은 귀중한 기록이죠.

유득공이 남긴 가장 큰 업적은 오랜 세월 잊혔던 발해를 우리 역사로 끌어안은 그 탁견이었습니다. 위에 인용한 《발해고 渤海考》의 서문에서 유득공은 “고려가 발해사를 짓지 않은 것을 보아, 고려가 부진했음을 알 수 있다.”면서 “고려가 끝내 약소국이 된 것은 발해의 땅을 갖지 못했기 때문이다. 참말로 한탄스럽구나!”라고 했습니다. 대하드라마 <대조영>이 시청자들에게 우리 역사로 자연스럽게 받아들여지는 현실이 어느 날 불쑥 튀어나온 게 아닌 겁니다.

하지만 이 기념비적인 역사서에서 제가 주목한 것은 발해도, 대조영도 아닙니다. 낙타입니다. 책의 둘째 장인 신고(臣考), 즉 발해의 신하들을 고찰한 장에서 대 씨 일가의 후손인 대광현(大光顯)에 관한 내용에 거란이 고려 태조에게 사신단과 함께 낙타 50필을 선물로 보냈고, 태조는 발해를 멸망시킨 거란을 괘씸하게 여겨 사신들을 유배하고 낙타를 굶겨 죽었다는 이야기가 나옵니다. 이 기록은 《고려사 高麗史》 태조 25년(942년) 10월 기사에 등장합니다.

〈임인〉 25년(942) 겨울 10월 거란(契丹)에서 사신을 파견하여 낙타 50필을 보냈다. 왕은 거란이 일찍이 발해(渤海)와 지속적으로 화목하다가 갑자기 의심을 일으켜 맹약을 어기고 멸망시켰으니, 이는 매우 무도(無道)하여 친선관계를 맺을 이웃으로 삼을 수는 없다고 생각하였다. 드디어 교빙(交聘)을 끊고 사신 30인을 섬으로 유배 보냈으며, 낙타는 만부교(萬夫橋) 아래에 매어두니 모두 굶어 죽었다.

'만부교 사건'으로 역사에 기록된 이 사건은 훗날 거란이 세운 요나라가 고려를 세 차례나 침공하는 구실이 됩니다. 우스갯말로 낙타가 부른 전쟁이었다고 할까요. 오랑캐와의 국교 단절이라는 외교적 판단이야 그렇다 쳐도 낙타는 무슨 죄가 있다고 저리 수난을 당했는지…. 《고려사》 원문에는 낙타가 橐駞(탁타)로 표기된 게 보입니다.

그런데 낙타의 억울한 죽음을 저만 안타까워한 건 아니더군요. 《고려사절요》를 보면 위에 인용한 구절을 똑같이 실은 뒤에 당시 임금과 신하의 문답 내용이 붙어 있습니다. 당시 임금은 고려의 26대 왕인 충선왕(忠宣王), 신하는 당대 최고의 학자이자 정치가였던 익재 이제현(李齊賢, 1287~1367)입니다. 사관이 이제현의 말을 인용하는 형식으로 작성된 이 대목에서 먼저 왕이 묻습니다.

“충선왕(忠宣王)이 일찍이 신 이제현에게 물으시기를, ‘우리 태조(太祖)의 시대에 거란이 낙타를 보냈는데, 다리 아래에 매어 두고 먹이를 주지 않아 굶어 죽게 되었으므로 이로써 그 다리의 이름을 지었다고 한다. 낙타가 비록 중국에서는 나지 않지만, 중국 역시 일찍이 기르지 않은 적이 없다. 나라의 임금으로서 수십 마리의 낙타를 가지고 있다 해도 그 폐해가 백성들을 상하게 하는 데에는 이르지 않을 것이며, 또 받기를 사양하면 그뿐인데, 어째서 굶겨 죽이기까지 하였는가?’라고 하셨다.

인간적으로야 절로 수긍이 갈 수밖에 없는 질문이죠. 그렇다면 고려의 명신은 과연 어떤 대답을 아뢰었을까. 앞부분은 일부 생략하고 본론으로 들어갑니다.

우리 태조가 이렇게 한 까닭은 장차 오랑캐[戎人]의 간사한 꾀를 꺾고자 한 것이든, 아니면 또한 후세의 사치하는 마음을 막고자 한 것이든, 대개 반드시 깊은 뜻이 있을 것입니다. 이는 전하께서 공손하고 묵묵하게 생각하시고, 힘써 행하여 체득하시는 데에 달려있을 따름이지, 어리석은 신하가 감히 가벼이 논의할 수 있는 바가 아닙니다.’라고 하였다.”라고 하였다.

한 마디로 태조 대왕이 그렇게 한 데는 깊은 뜻이 있을 것이다, 그러니 함부로 의심하거나 토 달지 마시고 그 뜻을 깊이 헤아려보시라, 뭐 이런 얘깁니다. 모르긴 몰라도 지혜로운 신하가 내놓은 반박할 수 없는 대답 덕분에 대화는 틀림없이 여기서 마무리됐겠죠. 불쌍하지만 이미 죽어버린 것을 어쩌란 말인가. 낙타 50마리 집단 아사 사건은 이렇게 종결.

이인문〈낙타〉, 30.8×41.0cm, 종이에 엷은 채색, 간송미술문화재단 소장

이인문〈낙타〉, 30.8×41.0cm, 종이에 엷은 채색, 간송미술문화재단 소장그런데 여기서 끝이 아니었습니다. 조선 후기 북학파의 영수로 불리는 연암 박지원(朴趾源, 1737~1805)이 저 유명한 《열하일기 熱河日記》에서 이 사건을 다시 꺼낸 겁니다. 박지원이 고려시대 낙타 아사 사건을 언급한 대목은 《열하일기》의 환연도중록(還燕道中錄) 8월 17일 계해일 기록에 보입니다.

거란이 비록 무도한 나라라 하더라도 낙타에게 무슨 죄가 있는가? 이놈은 하루에도 소금 몇 말을 먹고 여물 열 단을 먹어치우니, 우리나라의 마구간이 빈약하고 목동 역시 보잘것없었으므로 실로 키우기도 어려웠을 것이다. 짐을 실으려고 해도 고을의 집들이 낮고 좁으며, 마을의 문들도 혼잡하고 비좁아서 낙타를 수용하기 어려웠을 터이니, 실로 무용지물일 수밖에 없다. 지금도 그 다리 이름을 낙타교라고 한다.

낙타를 굶겨 죽인 다리라고 해서 만부교(萬夫橋)를 낙타교라고 했다는 유래까지 소개해 놓았습니다. 이게 끝이 아니었죠. 연암 박지원이 누군가요. 궁금하면 참지 못하고 기어이 두 눈으로 확인해야 직성이 풀리는 실사구시(實事求是)의 인간. 연암은 개성에 가서 다리를 직접 찾아 나섭니다. 이어지는 구절입니다.

개성의 유수부(留守府)에서 3리 떨어졌으며, 다리 옆에는 ‘낙타교’라는 돌비석을 세워 놓았다. 그 지방 사람들은 낙타교라고 하지 않고 ‘약대다리’라고 한다. 우리 말에 약대란 낙타를 말하고, 다리란 교량을 뜻한다. 또 와전되어 ‘야다리’라고도 한다. 내가 중경(中京, 개성)에 처음 유람을 갔을 때 낙타교를 물었더니 모두들 어디에 있는지 모른다고 했다. 심하도다. 사투리가 변하여 이처럼 아무런 뜻이 없게 되었구나.

《열하일기》를 읽어보면 연암의 이런 면모가 전혀 특별하게 보이지 않습니다. 도처에서 연암의 살아 펄떡이는 생각을 생동감 넘치는 문장으로 만날 수 있으니까요. 연암의 새로운 문체가 당대 지성계를 뒤흔들었던 데는 그만한 이유가 있었던 겁니다. 오래전에 죽은 낙타를 동정하면서도 낙타가 우리 실정에 맞는지에 관심을 기울인 연암. 북학파의 영수다운 연암의 실학자적 면모가 유감없이 드러나는 대목입니다.

머나먼 남의 나라 땅에 와서 굶어 죽은 낙타들의 명복을 빕니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 고려에 온 낙타들은 어쩌다 굶어 죽었을까?

-

- 입력 2020-07-06 07:01:16

부여 씨가 망하고 고 씨가 망하자 김 씨는 남쪽을 차지했고, 대 씨는 그 북쪽을 차지하고서 이름을 발해라고 했는데, 이것이 남북국이다. 그러니 마땅히 남북국사가 있어야 하는데도 고려가 이를 쓰지 않았으니 잘못이다.

조선 정조 때의 북학파 학자이자 ‘규장각 4검서’의 한 사람이었던 영재 유득공(柳得恭, 1748~1807). 2018년 여름에 나온 진경환 한국전통문화대학교 교수의 책 《조선의 잡지》를 통해 유득공의 저술 《경도잡지 京都雜志》가 다시금 주목을 받았습니다. 당시 수도 한양의 세시풍속을 정리해놓은 귀중한 기록이죠.

유득공이 남긴 가장 큰 업적은 오랜 세월 잊혔던 발해를 우리 역사로 끌어안은 그 탁견이었습니다. 위에 인용한 《발해고 渤海考》의 서문에서 유득공은 “고려가 발해사를 짓지 않은 것을 보아, 고려가 부진했음을 알 수 있다.”면서 “고려가 끝내 약소국이 된 것은 발해의 땅을 갖지 못했기 때문이다. 참말로 한탄스럽구나!”라고 했습니다. 대하드라마 <대조영>이 시청자들에게 우리 역사로 자연스럽게 받아들여지는 현실이 어느 날 불쑥 튀어나온 게 아닌 겁니다.

하지만 이 기념비적인 역사서에서 제가 주목한 것은 발해도, 대조영도 아닙니다. 낙타입니다. 책의 둘째 장인 신고(臣考), 즉 발해의 신하들을 고찰한 장에서 대 씨 일가의 후손인 대광현(大光顯)에 관한 내용에 거란이 고려 태조에게 사신단과 함께 낙타 50필을 선물로 보냈고, 태조는 발해를 멸망시킨 거란을 괘씸하게 여겨 사신들을 유배하고 낙타를 굶겨 죽었다는 이야기가 나옵니다. 이 기록은 《고려사 高麗史》 태조 25년(942년) 10월 기사에 등장합니다.

〈임인〉 25년(942) 겨울 10월 거란(契丹)에서 사신을 파견하여 낙타 50필을 보냈다. 왕은 거란이 일찍이 발해(渤海)와 지속적으로 화목하다가 갑자기 의심을 일으켜 맹약을 어기고 멸망시켰으니, 이는 매우 무도(無道)하여 친선관계를 맺을 이웃으로 삼을 수는 없다고 생각하였다. 드디어 교빙(交聘)을 끊고 사신 30인을 섬으로 유배 보냈으며, 낙타는 만부교(萬夫橋) 아래에 매어두니 모두 굶어 죽었다.

'만부교 사건'으로 역사에 기록된 이 사건은 훗날 거란이 세운 요나라가 고려를 세 차례나 침공하는 구실이 됩니다. 우스갯말로 낙타가 부른 전쟁이었다고 할까요. 오랑캐와의 국교 단절이라는 외교적 판단이야 그렇다 쳐도 낙타는 무슨 죄가 있다고 저리 수난을 당했는지…. 《고려사》 원문에는 낙타가 橐駞(탁타)로 표기된 게 보입니다.

그런데 낙타의 억울한 죽음을 저만 안타까워한 건 아니더군요. 《고려사절요》를 보면 위에 인용한 구절을 똑같이 실은 뒤에 당시 임금과 신하의 문답 내용이 붙어 있습니다. 당시 임금은 고려의 26대 왕인 충선왕(忠宣王), 신하는 당대 최고의 학자이자 정치가였던 익재 이제현(李齊賢, 1287~1367)입니다. 사관이 이제현의 말을 인용하는 형식으로 작성된 이 대목에서 먼저 왕이 묻습니다.

“충선왕(忠宣王)이 일찍이 신 이제현에게 물으시기를, ‘우리 태조(太祖)의 시대에 거란이 낙타를 보냈는데, 다리 아래에 매어 두고 먹이를 주지 않아 굶어 죽게 되었으므로 이로써 그 다리의 이름을 지었다고 한다. 낙타가 비록 중국에서는 나지 않지만, 중국 역시 일찍이 기르지 않은 적이 없다. 나라의 임금으로서 수십 마리의 낙타를 가지고 있다 해도 그 폐해가 백성들을 상하게 하는 데에는 이르지 않을 것이며, 또 받기를 사양하면 그뿐인데, 어째서 굶겨 죽이기까지 하였는가?’라고 하셨다.

인간적으로야 절로 수긍이 갈 수밖에 없는 질문이죠. 그렇다면 고려의 명신은 과연 어떤 대답을 아뢰었을까. 앞부분은 일부 생략하고 본론으로 들어갑니다.

우리 태조가 이렇게 한 까닭은 장차 오랑캐[戎人]의 간사한 꾀를 꺾고자 한 것이든, 아니면 또한 후세의 사치하는 마음을 막고자 한 것이든, 대개 반드시 깊은 뜻이 있을 것입니다. 이는 전하께서 공손하고 묵묵하게 생각하시고, 힘써 행하여 체득하시는 데에 달려있을 따름이지, 어리석은 신하가 감히 가벼이 논의할 수 있는 바가 아닙니다.’라고 하였다.”라고 하였다.

한 마디로 태조 대왕이 그렇게 한 데는 깊은 뜻이 있을 것이다, 그러니 함부로 의심하거나 토 달지 마시고 그 뜻을 깊이 헤아려보시라, 뭐 이런 얘깁니다. 모르긴 몰라도 지혜로운 신하가 내놓은 반박할 수 없는 대답 덕분에 대화는 틀림없이 여기서 마무리됐겠죠. 불쌍하지만 이미 죽어버린 것을 어쩌란 말인가. 낙타 50마리 집단 아사 사건은 이렇게 종결.

그런데 여기서 끝이 아니었습니다. 조선 후기 북학파의 영수로 불리는 연암 박지원(朴趾源, 1737~1805)이 저 유명한 《열하일기 熱河日記》에서 이 사건을 다시 꺼낸 겁니다. 박지원이 고려시대 낙타 아사 사건을 언급한 대목은 《열하일기》의 환연도중록(還燕道中錄) 8월 17일 계해일 기록에 보입니다.

거란이 비록 무도한 나라라 하더라도 낙타에게 무슨 죄가 있는가? 이놈은 하루에도 소금 몇 말을 먹고 여물 열 단을 먹어치우니, 우리나라의 마구간이 빈약하고 목동 역시 보잘것없었으므로 실로 키우기도 어려웠을 것이다. 짐을 실으려고 해도 고을의 집들이 낮고 좁으며, 마을의 문들도 혼잡하고 비좁아서 낙타를 수용하기 어려웠을 터이니, 실로 무용지물일 수밖에 없다. 지금도 그 다리 이름을 낙타교라고 한다.

낙타를 굶겨 죽인 다리라고 해서 만부교(萬夫橋)를 낙타교라고 했다는 유래까지 소개해 놓았습니다. 이게 끝이 아니었죠. 연암 박지원이 누군가요. 궁금하면 참지 못하고 기어이 두 눈으로 확인해야 직성이 풀리는 실사구시(實事求是)의 인간. 연암은 개성에 가서 다리를 직접 찾아 나섭니다. 이어지는 구절입니다.

개성의 유수부(留守府)에서 3리 떨어졌으며, 다리 옆에는 ‘낙타교’라는 돌비석을 세워 놓았다. 그 지방 사람들은 낙타교라고 하지 않고 ‘약대다리’라고 한다. 우리 말에 약대란 낙타를 말하고, 다리란 교량을 뜻한다. 또 와전되어 ‘야다리’라고도 한다. 내가 중경(中京, 개성)에 처음 유람을 갔을 때 낙타교를 물었더니 모두들 어디에 있는지 모른다고 했다. 심하도다. 사투리가 변하여 이처럼 아무런 뜻이 없게 되었구나.

《열하일기》를 읽어보면 연암의 이런 면모가 전혀 특별하게 보이지 않습니다. 도처에서 연암의 살아 펄떡이는 생각을 생동감 넘치는 문장으로 만날 수 있으니까요. 연암의 새로운 문체가 당대 지성계를 뒤흔들었던 데는 그만한 이유가 있었던 겁니다. 오래전에 죽은 낙타를 동정하면서도 낙타가 우리 실정에 맞는지에 관심을 기울인 연암. 북학파의 영수다운 연암의 실학자적 면모가 유감없이 드러나는 대목입니다.

머나먼 남의 나라 땅에 와서 굶어 죽은 낙타들의 명복을 빕니다.

조선 정조 때의 북학파 학자이자 ‘규장각 4검서’의 한 사람이었던 영재 유득공(柳得恭, 1748~1807). 2018년 여름에 나온 진경환 한국전통문화대학교 교수의 책 《조선의 잡지》를 통해 유득공의 저술 《경도잡지 京都雜志》가 다시금 주목을 받았습니다. 당시 수도 한양의 세시풍속을 정리해놓은 귀중한 기록이죠.

유득공이 남긴 가장 큰 업적은 오랜 세월 잊혔던 발해를 우리 역사로 끌어안은 그 탁견이었습니다. 위에 인용한 《발해고 渤海考》의 서문에서 유득공은 “고려가 발해사를 짓지 않은 것을 보아, 고려가 부진했음을 알 수 있다.”면서 “고려가 끝내 약소국이 된 것은 발해의 땅을 갖지 못했기 때문이다. 참말로 한탄스럽구나!”라고 했습니다. 대하드라마 <대조영>이 시청자들에게 우리 역사로 자연스럽게 받아들여지는 현실이 어느 날 불쑥 튀어나온 게 아닌 겁니다.

하지만 이 기념비적인 역사서에서 제가 주목한 것은 발해도, 대조영도 아닙니다. 낙타입니다. 책의 둘째 장인 신고(臣考), 즉 발해의 신하들을 고찰한 장에서 대 씨 일가의 후손인 대광현(大光顯)에 관한 내용에 거란이 고려 태조에게 사신단과 함께 낙타 50필을 선물로 보냈고, 태조는 발해를 멸망시킨 거란을 괘씸하게 여겨 사신들을 유배하고 낙타를 굶겨 죽었다는 이야기가 나옵니다. 이 기록은 《고려사 高麗史》 태조 25년(942년) 10월 기사에 등장합니다.

〈임인〉 25년(942) 겨울 10월 거란(契丹)에서 사신을 파견하여 낙타 50필을 보냈다. 왕은 거란이 일찍이 발해(渤海)와 지속적으로 화목하다가 갑자기 의심을 일으켜 맹약을 어기고 멸망시켰으니, 이는 매우 무도(無道)하여 친선관계를 맺을 이웃으로 삼을 수는 없다고 생각하였다. 드디어 교빙(交聘)을 끊고 사신 30인을 섬으로 유배 보냈으며, 낙타는 만부교(萬夫橋) 아래에 매어두니 모두 굶어 죽었다.

'만부교 사건'으로 역사에 기록된 이 사건은 훗날 거란이 세운 요나라가 고려를 세 차례나 침공하는 구실이 됩니다. 우스갯말로 낙타가 부른 전쟁이었다고 할까요. 오랑캐와의 국교 단절이라는 외교적 판단이야 그렇다 쳐도 낙타는 무슨 죄가 있다고 저리 수난을 당했는지…. 《고려사》 원문에는 낙타가 橐駞(탁타)로 표기된 게 보입니다.

그런데 낙타의 억울한 죽음을 저만 안타까워한 건 아니더군요. 《고려사절요》를 보면 위에 인용한 구절을 똑같이 실은 뒤에 당시 임금과 신하의 문답 내용이 붙어 있습니다. 당시 임금은 고려의 26대 왕인 충선왕(忠宣王), 신하는 당대 최고의 학자이자 정치가였던 익재 이제현(李齊賢, 1287~1367)입니다. 사관이 이제현의 말을 인용하는 형식으로 작성된 이 대목에서 먼저 왕이 묻습니다.

“충선왕(忠宣王)이 일찍이 신 이제현에게 물으시기를, ‘우리 태조(太祖)의 시대에 거란이 낙타를 보냈는데, 다리 아래에 매어 두고 먹이를 주지 않아 굶어 죽게 되었으므로 이로써 그 다리의 이름을 지었다고 한다. 낙타가 비록 중국에서는 나지 않지만, 중국 역시 일찍이 기르지 않은 적이 없다. 나라의 임금으로서 수십 마리의 낙타를 가지고 있다 해도 그 폐해가 백성들을 상하게 하는 데에는 이르지 않을 것이며, 또 받기를 사양하면 그뿐인데, 어째서 굶겨 죽이기까지 하였는가?’라고 하셨다.

인간적으로야 절로 수긍이 갈 수밖에 없는 질문이죠. 그렇다면 고려의 명신은 과연 어떤 대답을 아뢰었을까. 앞부분은 일부 생략하고 본론으로 들어갑니다.

우리 태조가 이렇게 한 까닭은 장차 오랑캐[戎人]의 간사한 꾀를 꺾고자 한 것이든, 아니면 또한 후세의 사치하는 마음을 막고자 한 것이든, 대개 반드시 깊은 뜻이 있을 것입니다. 이는 전하께서 공손하고 묵묵하게 생각하시고, 힘써 행하여 체득하시는 데에 달려있을 따름이지, 어리석은 신하가 감히 가벼이 논의할 수 있는 바가 아닙니다.’라고 하였다.”라고 하였다.

한 마디로 태조 대왕이 그렇게 한 데는 깊은 뜻이 있을 것이다, 그러니 함부로 의심하거나 토 달지 마시고 그 뜻을 깊이 헤아려보시라, 뭐 이런 얘깁니다. 모르긴 몰라도 지혜로운 신하가 내놓은 반박할 수 없는 대답 덕분에 대화는 틀림없이 여기서 마무리됐겠죠. 불쌍하지만 이미 죽어버린 것을 어쩌란 말인가. 낙타 50마리 집단 아사 사건은 이렇게 종결.

그런데 여기서 끝이 아니었습니다. 조선 후기 북학파의 영수로 불리는 연암 박지원(朴趾源, 1737~1805)이 저 유명한 《열하일기 熱河日記》에서 이 사건을 다시 꺼낸 겁니다. 박지원이 고려시대 낙타 아사 사건을 언급한 대목은 《열하일기》의 환연도중록(還燕道中錄) 8월 17일 계해일 기록에 보입니다.

거란이 비록 무도한 나라라 하더라도 낙타에게 무슨 죄가 있는가? 이놈은 하루에도 소금 몇 말을 먹고 여물 열 단을 먹어치우니, 우리나라의 마구간이 빈약하고 목동 역시 보잘것없었으므로 실로 키우기도 어려웠을 것이다. 짐을 실으려고 해도 고을의 집들이 낮고 좁으며, 마을의 문들도 혼잡하고 비좁아서 낙타를 수용하기 어려웠을 터이니, 실로 무용지물일 수밖에 없다. 지금도 그 다리 이름을 낙타교라고 한다.

낙타를 굶겨 죽인 다리라고 해서 만부교(萬夫橋)를 낙타교라고 했다는 유래까지 소개해 놓았습니다. 이게 끝이 아니었죠. 연암 박지원이 누군가요. 궁금하면 참지 못하고 기어이 두 눈으로 확인해야 직성이 풀리는 실사구시(實事求是)의 인간. 연암은 개성에 가서 다리를 직접 찾아 나섭니다. 이어지는 구절입니다.

개성의 유수부(留守府)에서 3리 떨어졌으며, 다리 옆에는 ‘낙타교’라는 돌비석을 세워 놓았다. 그 지방 사람들은 낙타교라고 하지 않고 ‘약대다리’라고 한다. 우리 말에 약대란 낙타를 말하고, 다리란 교량을 뜻한다. 또 와전되어 ‘야다리’라고도 한다. 내가 중경(中京, 개성)에 처음 유람을 갔을 때 낙타교를 물었더니 모두들 어디에 있는지 모른다고 했다. 심하도다. 사투리가 변하여 이처럼 아무런 뜻이 없게 되었구나.

《열하일기》를 읽어보면 연암의 이런 면모가 전혀 특별하게 보이지 않습니다. 도처에서 연암의 살아 펄떡이는 생각을 생동감 넘치는 문장으로 만날 수 있으니까요. 연암의 새로운 문체가 당대 지성계를 뒤흔들었던 데는 그만한 이유가 있었던 겁니다. 오래전에 죽은 낙타를 동정하면서도 낙타가 우리 실정에 맞는지에 관심을 기울인 연암. 북학파의 영수다운 연암의 실학자적 면모가 유감없이 드러나는 대목입니다.

머나먼 남의 나라 땅에 와서 굶어 죽은 낙타들의 명복을 빕니다.

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.