평양 약국에 등장한 로봇…‘북한 AI’ 어디까지 왔나 [뒷北뉴스]

입력 2025.07.26 (07:01)

수정 2025.07.26 (07:02)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

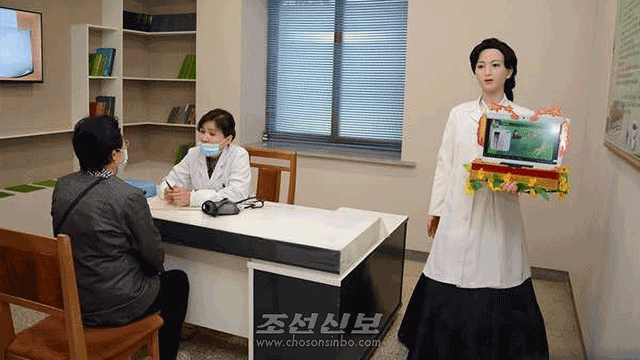

지난 21일 조선신보에 소개된 ‘평양에 도입된 의료봉사 지원 AI 로보트’

지난 21일 조선신보에 소개된 ‘평양에 도입된 의료봉사 지원 AI 로보트’■ 평양 약국에 등장한 '약사 로봇'

지난 21일, 재일본조선인총연합회 기관지 '조선신보'에 등장한 사진입니다. 조선신보는 '평양에 도입된 의료봉사 지원 AI 로보트'라고 소개했습니다. 정말 인간형 로봇(휴머노이드)인지 아니면 단순한 마네킹인지, 사진만으로는 정확한 분간이 어렵습니다.

그런데 북한 약국에 로봇이 등장한 건 이번이 처음이 아닙니다. 지난해 3월, 북한 노동신문은 평양에 새로 생긴 모란봉구역 의약품관리소 종합약국 소식을 전하면서 로봇이 배치된 사진을 공개했습니다. 조금 어설퍼 보이기는 하지만, 북한 보건·의료 현장에 휴머노이드, AI 기술을 적용하려는 시도가 계속 이뤄지고 있다고 추측해 볼 순 있습니다.

지난해 3월 노동신문에 소개된 모란봉구역 의약품관리소 종합약국의 로봇

지난해 3월 노동신문에 소개된 모란봉구역 의약품관리소 종합약국의 로봇김일성종합대 정보과학부 인공지능기술연구소 김광혁 실장은 지난 21일 '조선신보' 인터뷰에서 "보건부문에서는 앞으로 준공되게 될 평양종합병원의 의료봉사를 지능화, 정보화하기 위한 지능의료봉사체계의 총설계서가 보다 높은 수준에서 작성되였다"라고 말했습니다.

■ 북한판 챗GPT?…최근 성과 잇따라 강조

북한의 AI 개발 역사는 김정일 시기로 거슬러 올라갑니다. 1997년 조선컴퓨터센터가 만든 인공지능 바둑 프로그램 '은별'은 세계컴퓨터바둑대회에서 잇따라 우승해 주목을 받았습니다. '은별'은 알파고와 같은 몬테카를로 방식(수많은 모의실험으로 최선의 길을 찾아가는 방식의 알고리즘)을 적용했다는 의미가 있지만, 후진적인 처리 장치와 학습에 필요한 데이터 부족이란 한계도 있었습니다.

김정은 시기 들어 북한은 헌법 26조를 개정(2019년)하며 경제 노력의 핵심 노선에 '정보화'를 추가하고, 국가 차원의 AI 기술 투자에 매진하고 있습니다. 정동영 통일부장관도 지난 14일 국회 인사청문회에서 "북한이 '챗GPT 북한판'을 만들려고 노력하는 것으로 들었다"고 말하기도 했습니다. 올해 2월 북한의 대외선전매체 '조선의 소리'는 김일성종합대학의 인공지능 기술연구소를 소개하면서 학생들이 챗GPT를 활용하는 장면을 내보내기도 했습니다.

![김일성종합대 연구자료에 나온 챗GPT [조선의 소리 캡처]](/data/fckeditor/new/image/2025/07/25/315831740555378460.jpg) 김일성종합대 연구자료에 나온 챗GPT [조선의 소리 캡처]

김일성종합대 연구자료에 나온 챗GPT [조선의 소리 캡처]어느 정도 성과가 쌓였다고 판단한 걸까요. 최근 들어 북한은 인공지능 개발 성과를 과시하는 보도를 연이어 내고 있습니다. 관영 라디오 조선중앙방송은 지난 15일 저녁 방송에서 '정보화 성과 전람회'가 전국적 범위에서 진행됐다며 "현실 및 가상 전람회 방식으로 누구나 시간과 장소에 구애됨 없이 전람회를 참관하고, 전시된 프로그램을 가상적인 환경에서 직접 사용할 수 있도록 했다"라고 보도했습니다.

북한 노동신문도 지난 17일, 농업 부문에서 AI를 도입한 프로그램 '황금열매'를 개발했다면서 "과학농사에서 또 한걸음 전진하는 것으로 된다"라고 강조했습니다. 지난달 27일, 김일성종합대학 홈페이지 '룡남산'에는 김일성대 인공지능기술연구소가 "GPT 기술을 이용하여 사람들의 정신 노동까지 대신하는 높은 목표를 내세웠다"는 게시물도 올라왔습니다.

■ "북한 AI, 주민 감시·사상 통제에 활용될 것"

하지만 AI 기술은 연구와 노력만으로 되는 건 아닙니다. 고대역폭 메모리(HBM)의 안정적인 확보와 방대한 학습 데이터, 우수한 인재풀 등이 필수 요소입니다. 유엔의 대북제재는 고성능 HBM의 북한 수출과 다른 나라와 과학기술 협력을 금지하고 있습니다. 북한이 자체적으로 반도체 공장 3곳을 가동하고 있다는 정동영 통일부 장관의 언급이 있긴 했지만, 밀수한 저가형 반도체로 휴대폰을 조립하는 기초적 수준의 시설로 보입니다.

더구나 중국의 '딥시크'를 가능하게 했던 데이터 센터 인프라는 북한에 전무한 수준입니다. AI 개발에 필수적인 막대한 전력 공급과, 국제 사회와 단절된 상태에서 자체적으로 인재를 육성해야 하는 것도 북한의 어려움입니다. 하승희 동국대 북한학연구소 연구초빙교수는 "북한은 AI 분야에서 하드웨어·인프라 부분이 매우 부족하기 때문에, 최근 밀착하고 있는 러시아로부터 ICT(정보통신기술) 협력을 요구할 것"이라고 전망했습니다.

![AI로 마스크 쓴 사람의 얼굴을 인식하는 논문을 다룬 김일성종합대학의 학보 [출처: NK경제]](/data/fckeditor/new/image/2025/07/25/315831753409741591.jpg) AI로 마스크 쓴 사람의 얼굴을 인식하는 논문을 다룬 김일성종합대학의 학보 [출처: NK경제]

AI로 마스크 쓴 사람의 얼굴을 인식하는 논문을 다룬 김일성종합대학의 학보 [출처: NK경제]'북한판 챗GPT'는 아직까지 요원한 일로 보이지만, AI 기술의 군사 분야·인권 침해 가능성은 우리가 경계할 부분입니다. 국가안보전략연구원 김민정 부연구위원은 "북한의 인공지능 기술은 체제 감시와 반체제 인사 추적, 정치 선전과 주민 사상 통제에 활용될 수 있다"라면서 "예를 들어 대상자 식별이 가능한 안면 인식 기술, 스마트폰에 강제 설치되는 감시 ·추적 프로그램은 북한 주민의 인권과 자율성을 훼손시킬 수 있다"라고 지적했습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 평양 약국에 등장한 로봇…‘북한 AI’ 어디까지 왔나 [뒷北뉴스]

-

- 입력 2025-07-26 07:01:07

- 수정2025-07-26 07:02:58

■ 평양 약국에 등장한 '약사 로봇'

지난 21일, 재일본조선인총연합회 기관지 '조선신보'에 등장한 사진입니다. 조선신보는 '평양에 도입된 의료봉사 지원 AI 로보트'라고 소개했습니다. 정말 인간형 로봇(휴머노이드)인지 아니면 단순한 마네킹인지, 사진만으로는 정확한 분간이 어렵습니다.

그런데 북한 약국에 로봇이 등장한 건 이번이 처음이 아닙니다. 지난해 3월, 북한 노동신문은 평양에 새로 생긴 모란봉구역 의약품관리소 종합약국 소식을 전하면서 로봇이 배치된 사진을 공개했습니다. 조금 어설퍼 보이기는 하지만, 북한 보건·의료 현장에 휴머노이드, AI 기술을 적용하려는 시도가 계속 이뤄지고 있다고 추측해 볼 순 있습니다.

김일성종합대 정보과학부 인공지능기술연구소 김광혁 실장은 지난 21일 '조선신보' 인터뷰에서 "보건부문에서는 앞으로 준공되게 될 평양종합병원의 의료봉사를 지능화, 정보화하기 위한 지능의료봉사체계의 총설계서가 보다 높은 수준에서 작성되였다"라고 말했습니다.

■ 북한판 챗GPT?…최근 성과 잇따라 강조

북한의 AI 개발 역사는 김정일 시기로 거슬러 올라갑니다. 1997년 조선컴퓨터센터가 만든 인공지능 바둑 프로그램 '은별'은 세계컴퓨터바둑대회에서 잇따라 우승해 주목을 받았습니다. '은별'은 알파고와 같은 몬테카를로 방식(수많은 모의실험으로 최선의 길을 찾아가는 방식의 알고리즘)을 적용했다는 의미가 있지만, 후진적인 처리 장치와 학습에 필요한 데이터 부족이란 한계도 있었습니다.

김정은 시기 들어 북한은 헌법 26조를 개정(2019년)하며 경제 노력의 핵심 노선에 '정보화'를 추가하고, 국가 차원의 AI 기술 투자에 매진하고 있습니다. 정동영 통일부장관도 지난 14일 국회 인사청문회에서 "북한이 '챗GPT 북한판'을 만들려고 노력하는 것으로 들었다"고 말하기도 했습니다. 올해 2월 북한의 대외선전매체 '조선의 소리'는 김일성종합대학의 인공지능 기술연구소를 소개하면서 학생들이 챗GPT를 활용하는 장면을 내보내기도 했습니다.

![김일성종합대 연구자료에 나온 챗GPT [조선의 소리 캡처]](/data/fckeditor/new/image/2025/07/25/315831740555378460.jpg)

어느 정도 성과가 쌓였다고 판단한 걸까요. 최근 들어 북한은 인공지능 개발 성과를 과시하는 보도를 연이어 내고 있습니다. 관영 라디오 조선중앙방송은 지난 15일 저녁 방송에서 '정보화 성과 전람회'가 전국적 범위에서 진행됐다며 "현실 및 가상 전람회 방식으로 누구나 시간과 장소에 구애됨 없이 전람회를 참관하고, 전시된 프로그램을 가상적인 환경에서 직접 사용할 수 있도록 했다"라고 보도했습니다.

북한 노동신문도 지난 17일, 농업 부문에서 AI를 도입한 프로그램 '황금열매'를 개발했다면서 "과학농사에서 또 한걸음 전진하는 것으로 된다"라고 강조했습니다. 지난달 27일, 김일성종합대학 홈페이지 '룡남산'에는 김일성대 인공지능기술연구소가 "GPT 기술을 이용하여 사람들의 정신 노동까지 대신하는 높은 목표를 내세웠다"는 게시물도 올라왔습니다.

■ "북한 AI, 주민 감시·사상 통제에 활용될 것"

하지만 AI 기술은 연구와 노력만으로 되는 건 아닙니다. 고대역폭 메모리(HBM)의 안정적인 확보와 방대한 학습 데이터, 우수한 인재풀 등이 필수 요소입니다. 유엔의 대북제재는 고성능 HBM의 북한 수출과 다른 나라와 과학기술 협력을 금지하고 있습니다. 북한이 자체적으로 반도체 공장 3곳을 가동하고 있다는 정동영 통일부 장관의 언급이 있긴 했지만, 밀수한 저가형 반도체로 휴대폰을 조립하는 기초적 수준의 시설로 보입니다.

더구나 중국의 '딥시크'를 가능하게 했던 데이터 센터 인프라는 북한에 전무한 수준입니다. AI 개발에 필수적인 막대한 전력 공급과, 국제 사회와 단절된 상태에서 자체적으로 인재를 육성해야 하는 것도 북한의 어려움입니다. 하승희 동국대 북한학연구소 연구초빙교수는 "북한은 AI 분야에서 하드웨어·인프라 부분이 매우 부족하기 때문에, 최근 밀착하고 있는 러시아로부터 ICT(정보통신기술) 협력을 요구할 것"이라고 전망했습니다.

![AI로 마스크 쓴 사람의 얼굴을 인식하는 논문을 다룬 김일성종합대학의 학보 [출처: NK경제]](/data/fckeditor/new/image/2025/07/25/315831753409741591.jpg)

'북한판 챗GPT'는 아직까지 요원한 일로 보이지만, AI 기술의 군사 분야·인권 침해 가능성은 우리가 경계할 부분입니다. 국가안보전략연구원 김민정 부연구위원은 "북한의 인공지능 기술은 체제 감시와 반체제 인사 추적, 정치 선전과 주민 사상 통제에 활용될 수 있다"라면서 "예를 들어 대상자 식별이 가능한 안면 인식 기술, 스마트폰에 강제 설치되는 감시 ·추적 프로그램은 북한 주민의 인권과 자율성을 훼손시킬 수 있다"라고 지적했습니다.

-

-

장혁진 기자 analogue@kbs.co.kr

장혁진 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.