패가망신(敗家亡身)

자주 쓰는 말이지만, 한자를 뜯어보면 의미가 살벌하죠. 집안이 망하고 몸까지 망한다는 겁니다. 쉽게 말해, '쫄딱' 망하는 걸 말합니다.

요즘 이 말을 대통령부터 고위 관료까지 부쩍 자주 입에 올립니다.

주가조작=패가망신

주가조작을 빠르고 강하게 처벌하겠다는 의지입니다.

패가망신의 선봉에 설 조직도 만들었습니다. '주가조작 근절 합동대응단'이 지난달 30일 공식 출범했습니다.

지금까지는 한국거래소가 이상 거래를 탐지(심리)하고, 금융감독원이 조사하면, 금융위원회가 검찰 고발을 의결했습니다. 일을 따로 처리하니 시간이 오래 걸렸습니다.

앞으로는 합동대응단에서 '원스톱'으로 처리하겠다는 겁니다. 추석 연휴 전에 1호 사건을 발표하겠다며 속도전을 예고했습니다.

■ 칼집에만 넣어둔 패가망신법

잘 안 알려졌지만, '주가조작 패가망신법'은 이미 시행 중입니다. 1년도 넘었습니다.

계기는 2023년 5월, '라덕연 사태'였습니다.

‘선물 투자방’을 위장해 수천 명을 끌어모은 초대형 리딩방 주가조작 사건이었습니다.

추정되는 부당이익금만 7,300억 원. 역대 최대 규모 주가조작이었습니다. 이 기록은 지금도 안 깨지고 있습니다.

사건이 커지자, 당시 정부는 자본시장법을 개정했습니다. '징벌적 과징금'을 신설합니다.

그때까지만 해도 주가조작은 형사처벌만 가능했습니다.

감옥은 잠깐, 돈은 평생…주가조작으로 거액을 챙긴 뒤, 감옥에서 몸으로 버티고 나오면 된다는 말이 괜한 게 아니었습니다.

정부는 3대 주가조작(시세조종, 부정거래, 미공개정보 이용)에 대해 과징금을 신설합니다.

부당이득금의 2배까지 과징금을 매길 수 있게 했습니다. 주가조작으로 10억 원을 벌면, 20억 원을 토해내게 강제하겠단 취지였습니다. '주가조작 패가망신법'이란 별명이 붙은 이유입니다.

2024년 1월 19일부터 시행됐으니, 1년 반 넘게 시행 중입니다.

[연관 기사] 무늬만 패가망신 안 되려면? 검찰 굼뜨면 무의미 (2025.07.30. 뉴스9)

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8317885

■ 징벌적 과징금 세봤더니…

KBS는 2024년 1월부터 2025년 7월까지, 금융위원회 산하 증권선물위원회가 심의한 354건의 의결서를 전수 조사했습니다.

'패가망신법'이 시행된 이후, 금융당국이 각종 제재를 내린 사건이 350건 넘는다는 뜻입니다.

징벌적 과징금, 몇 건이나 부과됐을까요.

0건이었습니다. 과징금 부과는 전무했습니다.

칼을 날카롭게 벼려놓고, 그 칼을 칼집에만 고이 넣어둔 격입니다.

■ 칸막이 행정의 전형

왜 그랬을까요. 자본시장법 시행령에 단서가 있습니다.

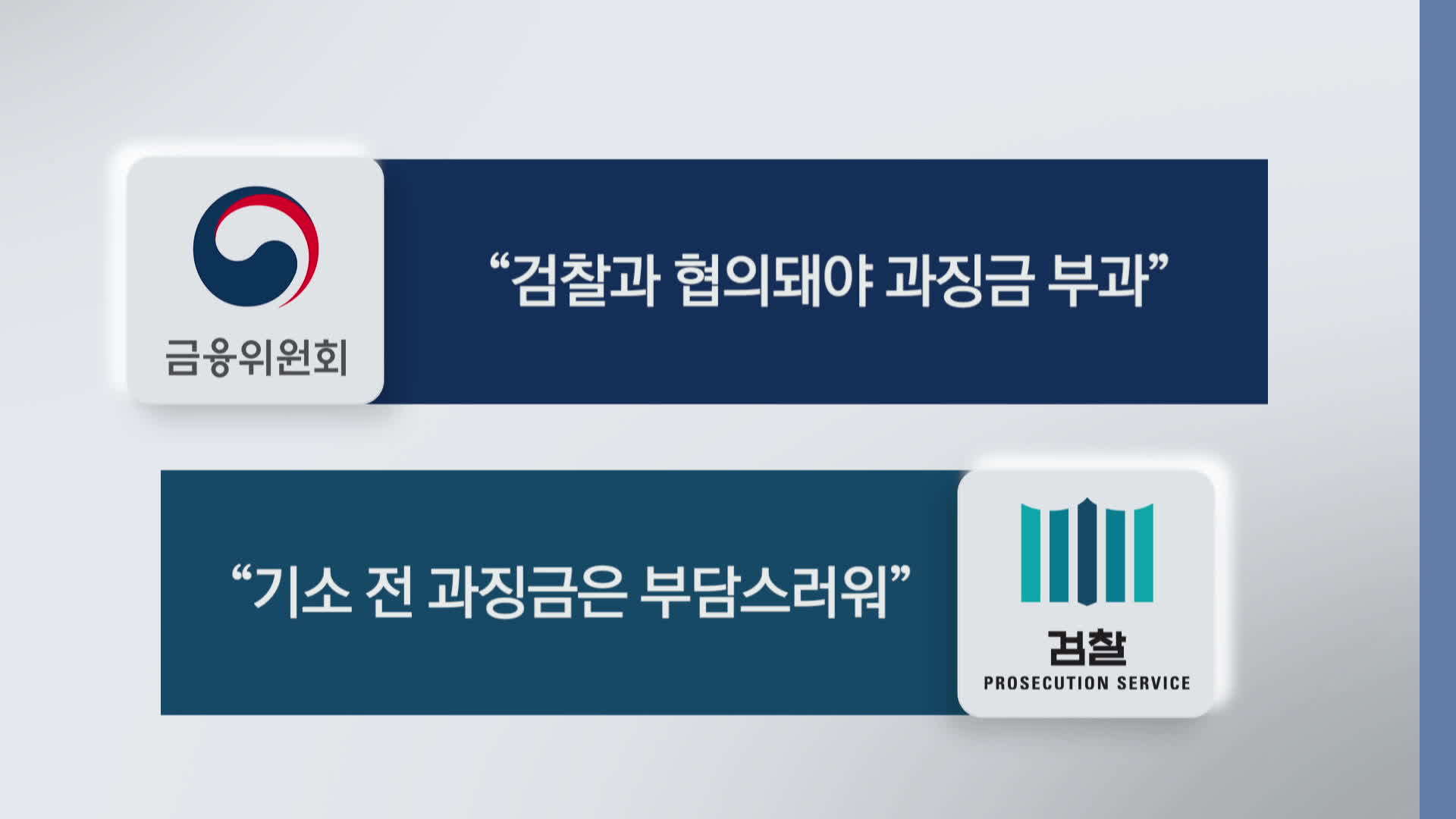

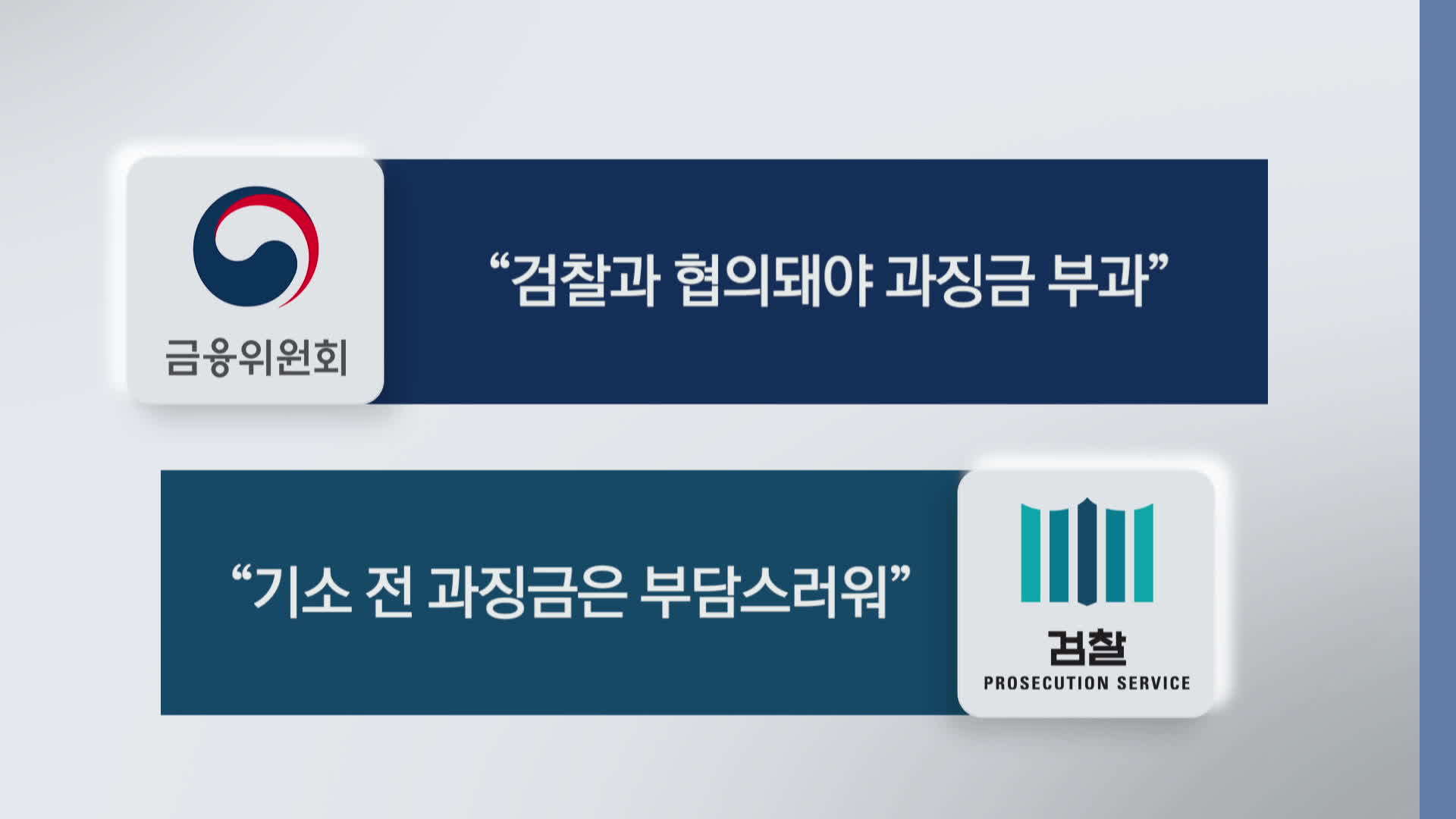

검찰과 ‘협의’ 후 과징금 부과 가능.

과징금 부과 권한은 금융위원회 몫이지만, 그 전에 검찰과 협의가 돼야 부과가 가능한 겁니다.

그러면 협의하면 되지 않을까요. 금융위와 검찰에 물었습니다.

금융위는 검찰과 '협의 중'이라고 했습니다. 협의를 얼마나 마라톤식으로 하길래 아직도 결론을 못 낸 걸까요.

검찰은 기소 전에 과징금부터 부과하는 데 난감해 했습니다. 막상 수사해 봤더니 무혐의면 어떻게 하냐는 겁니다.

각자 기관의 논리에 충실한, 칸막이 행정의 전형입니다.

과징금과 벌금은 둘 다 못된 짓으로 번 돈을 빼앗는 처분이지만, 절차와 신속성에 큰 차이가 있습니다.

과징금은 행정벌입니다. 행정 기관이 직접 부과합니다. 범죄로 번 돈을 신속히 뺏자는 취지입니다. 재판이 필요 없습니다. 속도가 빠릅니다. 전과 기록에 안 남습니다.

벌금은 형사벌입니다. 범죄를 돈으로 처벌하는 개념입니다. 형벌 중 하나인 만큼 법원만 매길 수 있습니다. 재판이 필요합니다. 속도가 더딥니다. 전과가 남습니다.

주가조작에 한정하면, 과징금은 공시와 언론을 통해 시장에 즉각 경고할 수 있는 수단입니다. 투자자들이 뒤늦게 뛰어들어 덤터기 쓰는 일을 방지할 수 있습니다.

수사를 해봤더니 무혐의가 날 수도 있다는 검찰의 우려는 그 자체로는 합리적입니다. 무죄추정의 대원칙에는 부합합니다.

하지만, 공정거래위원회는 지난해 기업의 각종 불공정 행위에 과징금 4,227억 원을 부과했습니다. 모두 기소 전에 부과했습니다. 과징금은 원래 그러라고 만든 제도입니다.

과징금의 유무에만 주목하면, 한국 정부는 주가조작은 '조금' 나쁜 일, 불공정거래는 '많이' 나쁜 일로 취급한다고 해도 과언이 아닙니다.

■ 검찰 쏙 빼고 잘 될까

문제는 또 있습니다.

합동대응단은 개별 사건을 6개월 안에 끝내겠다며 의지를 보입니다.

종전까지 한국거래소 → 금융감독원 → 금융위원회를 모두 거치는데, 평균 11.4개월이 걸렸습니다. 이걸 6개월로 줄인다는 겁니다. 범죄를 신속 처벌하는 건 반길 일입니다.

문제는 그다음입니다.

검찰이 기소해야 재판이 열리고 '꾼'들을 감옥에 넣을 수 있는데, 검찰 수사에 평균 13개월 걸립니다.

이 부분은 앞으로도 달라지지 않습니다. 합동대응단에 검찰은 없기 때문입니다.

합동대응단이 아무리 가속 페달을 밟아도 검찰이 속도를 못 이어가면, '신속 처벌'은 불가능합니다.

징벌적 과징금 부과도, 신속한 처벌도, 검찰의 역할이 필수적입니다. 검찰을 좋아하건 싫어하건 달라지지 않는 사실입니다.

합동대응단을 만든 건 방향도 의지도 반길 일입니다. 그런데, 조직 하나 만들면 주가조작 패가망신이 '뚝딱' 실현되는 걸까요.

'감옥은 잠깐, 돈은 평생'

주가 조작범들은 종종 처벌 시스템을 우습게 봅니다. 그 이유를 정교하게 뜯어고치지 않으면, 자칫 패가망신 구호만 요란할지 모릅니다.

코스피 5,000 시대는 더 공허해질 수 있습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 감옥 잠깐, 돈은 평생…‘주가조작 패가망신’ 될까

-

- 입력 2025-08-02 06:01:11

패가망신(敗家亡身)

자주 쓰는 말이지만, 한자를 뜯어보면 의미가 살벌하죠. 집안이 망하고 몸까지 망한다는 겁니다. 쉽게 말해, '쫄딱' 망하는 걸 말합니다.

요즘 이 말을 대통령부터 고위 관료까지 부쩍 자주 입에 올립니다.

주가조작=패가망신

주가조작을 빠르고 강하게 처벌하겠다는 의지입니다.

패가망신의 선봉에 설 조직도 만들었습니다. '주가조작 근절 합동대응단'이 지난달 30일 공식 출범했습니다.

지금까지는 한국거래소가 이상 거래를 탐지(심리)하고, 금융감독원이 조사하면, 금융위원회가 검찰 고발을 의결했습니다. 일을 따로 처리하니 시간이 오래 걸렸습니다.

앞으로는 합동대응단에서 '원스톱'으로 처리하겠다는 겁니다. 추석 연휴 전에 1호 사건을 발표하겠다며 속도전을 예고했습니다.

■ 칼집에만 넣어둔 패가망신법

잘 안 알려졌지만, '주가조작 패가망신법'은 이미 시행 중입니다. 1년도 넘었습니다.

계기는 2023년 5월, '라덕연 사태'였습니다.

‘선물 투자방’을 위장해 수천 명을 끌어모은 초대형 리딩방 주가조작 사건이었습니다.

추정되는 부당이익금만 7,300억 원. 역대 최대 규모 주가조작이었습니다. 이 기록은 지금도 안 깨지고 있습니다.

사건이 커지자, 당시 정부는 자본시장법을 개정했습니다. '징벌적 과징금'을 신설합니다.

그때까지만 해도 주가조작은 형사처벌만 가능했습니다.

감옥은 잠깐, 돈은 평생…주가조작으로 거액을 챙긴 뒤, 감옥에서 몸으로 버티고 나오면 된다는 말이 괜한 게 아니었습니다.

정부는 3대 주가조작(시세조종, 부정거래, 미공개정보 이용)에 대해 과징금을 신설합니다.

부당이득금의 2배까지 과징금을 매길 수 있게 했습니다. 주가조작으로 10억 원을 벌면, 20억 원을 토해내게 강제하겠단 취지였습니다. '주가조작 패가망신법'이란 별명이 붙은 이유입니다.

2024년 1월 19일부터 시행됐으니, 1년 반 넘게 시행 중입니다.

[연관 기사] 무늬만 패가망신 안 되려면? 검찰 굼뜨면 무의미 (2025.07.30. 뉴스9)

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8317885

■ 징벌적 과징금 세봤더니…

KBS는 2024년 1월부터 2025년 7월까지, 금융위원회 산하 증권선물위원회가 심의한 354건의 의결서를 전수 조사했습니다.

'패가망신법'이 시행된 이후, 금융당국이 각종 제재를 내린 사건이 350건 넘는다는 뜻입니다.

징벌적 과징금, 몇 건이나 부과됐을까요.

0건이었습니다. 과징금 부과는 전무했습니다.

칼을 날카롭게 벼려놓고, 그 칼을 칼집에만 고이 넣어둔 격입니다.

■ 칸막이 행정의 전형

왜 그랬을까요. 자본시장법 시행령에 단서가 있습니다.

검찰과 ‘협의’ 후 과징금 부과 가능.

과징금 부과 권한은 금융위원회 몫이지만, 그 전에 검찰과 협의가 돼야 부과가 가능한 겁니다.

그러면 협의하면 되지 않을까요. 금융위와 검찰에 물었습니다.

금융위는 검찰과 '협의 중'이라고 했습니다. 협의를 얼마나 마라톤식으로 하길래 아직도 결론을 못 낸 걸까요.

검찰은 기소 전에 과징금부터 부과하는 데 난감해 했습니다. 막상 수사해 봤더니 무혐의면 어떻게 하냐는 겁니다.

각자 기관의 논리에 충실한, 칸막이 행정의 전형입니다.

과징금과 벌금은 둘 다 못된 짓으로 번 돈을 빼앗는 처분이지만, 절차와 신속성에 큰 차이가 있습니다.

과징금은 행정벌입니다. 행정 기관이 직접 부과합니다. 범죄로 번 돈을 신속히 뺏자는 취지입니다. 재판이 필요 없습니다. 속도가 빠릅니다. 전과 기록에 안 남습니다.

벌금은 형사벌입니다. 범죄를 돈으로 처벌하는 개념입니다. 형벌 중 하나인 만큼 법원만 매길 수 있습니다. 재판이 필요합니다. 속도가 더딥니다. 전과가 남습니다.

주가조작에 한정하면, 과징금은 공시와 언론을 통해 시장에 즉각 경고할 수 있는 수단입니다. 투자자들이 뒤늦게 뛰어들어 덤터기 쓰는 일을 방지할 수 있습니다.

수사를 해봤더니 무혐의가 날 수도 있다는 검찰의 우려는 그 자체로는 합리적입니다. 무죄추정의 대원칙에는 부합합니다.

하지만, 공정거래위원회는 지난해 기업의 각종 불공정 행위에 과징금 4,227억 원을 부과했습니다. 모두 기소 전에 부과했습니다. 과징금은 원래 그러라고 만든 제도입니다.

과징금의 유무에만 주목하면, 한국 정부는 주가조작은 '조금' 나쁜 일, 불공정거래는 '많이' 나쁜 일로 취급한다고 해도 과언이 아닙니다.

■ 검찰 쏙 빼고 잘 될까

문제는 또 있습니다.

합동대응단은 개별 사건을 6개월 안에 끝내겠다며 의지를 보입니다.

종전까지 한국거래소 → 금융감독원 → 금융위원회를 모두 거치는데, 평균 11.4개월이 걸렸습니다. 이걸 6개월로 줄인다는 겁니다. 범죄를 신속 처벌하는 건 반길 일입니다.

문제는 그다음입니다.

검찰이 기소해야 재판이 열리고 '꾼'들을 감옥에 넣을 수 있는데, 검찰 수사에 평균 13개월 걸립니다.

이 부분은 앞으로도 달라지지 않습니다. 합동대응단에 검찰은 없기 때문입니다.

합동대응단이 아무리 가속 페달을 밟아도 검찰이 속도를 못 이어가면, '신속 처벌'은 불가능합니다.

징벌적 과징금 부과도, 신속한 처벌도, 검찰의 역할이 필수적입니다. 검찰을 좋아하건 싫어하건 달라지지 않는 사실입니다.

합동대응단을 만든 건 방향도 의지도 반길 일입니다. 그런데, 조직 하나 만들면 주가조작 패가망신이 '뚝딱' 실현되는 걸까요.

'감옥은 잠깐, 돈은 평생'

주가 조작범들은 종종 처벌 시스템을 우습게 봅니다. 그 이유를 정교하게 뜯어고치지 않으면, 자칫 패가망신 구호만 요란할지 모릅니다.

코스피 5,000 시대는 더 공허해질 수 있습니다.

-

-

황현규 기자 help@kbs.co.kr

황현규 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[속보] 민주당 신임 대표에 정청래 의원 선출…<br>최종 61.7% 득표](/data/layer/904/2025/08/20250802_uJxGRG.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.