■계속 가라앉는 성장률…경기 침체 탓?

지난해 우리 경제성장률은 2%.

올해 성장 전망치는 더욱 암울합니다.

주요 기관들은 미국의 상호 관세와 내수 침체 등을 우려해 잇따라 성장률 전망을 하향 조정하고 있습니다.

한국은행이 1.5%, 한국개발연구원(KDI) 1.6%, 국제통화기금(IMF) 1% 등 1% 내외로 전망하고 있습니다.

미국 관세 정책 영향, 국내 경기 상황에 따라 성장률이 더 떨어질 거란 우려도 높습니다.

실제 올해 1분기 성장률은 -0.2%를 찍었는데, 미국의 관세 영향이 나타나기 전 성적표입니다.

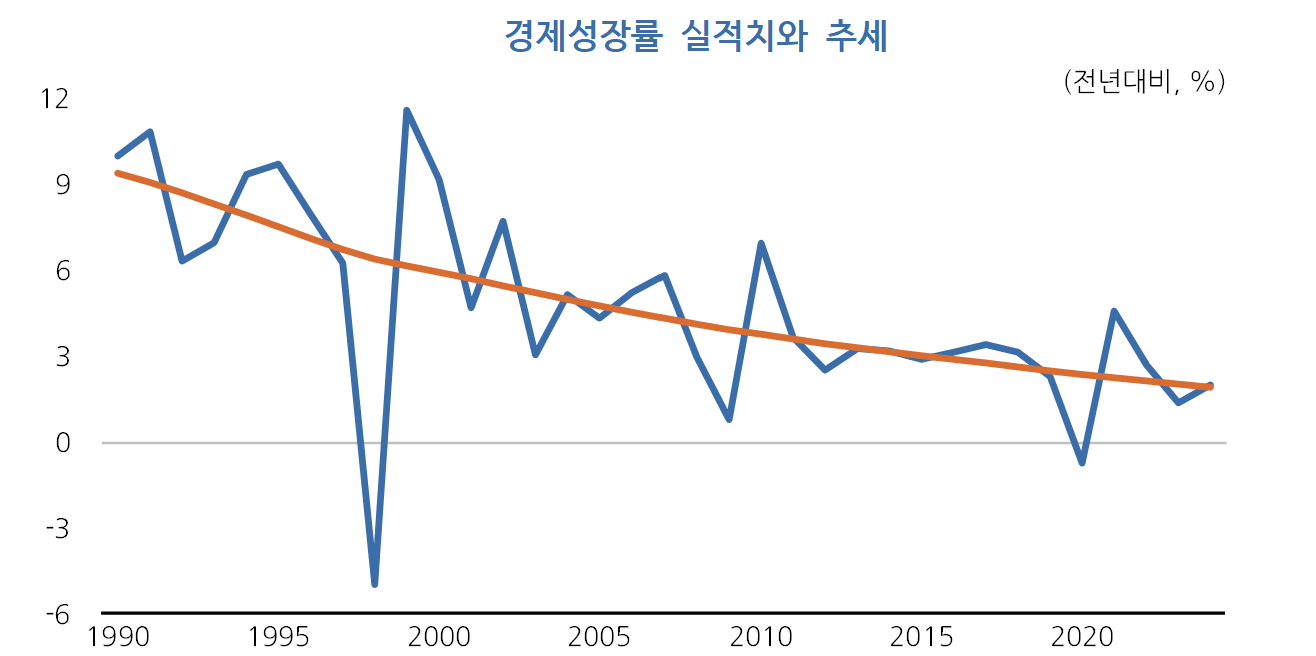

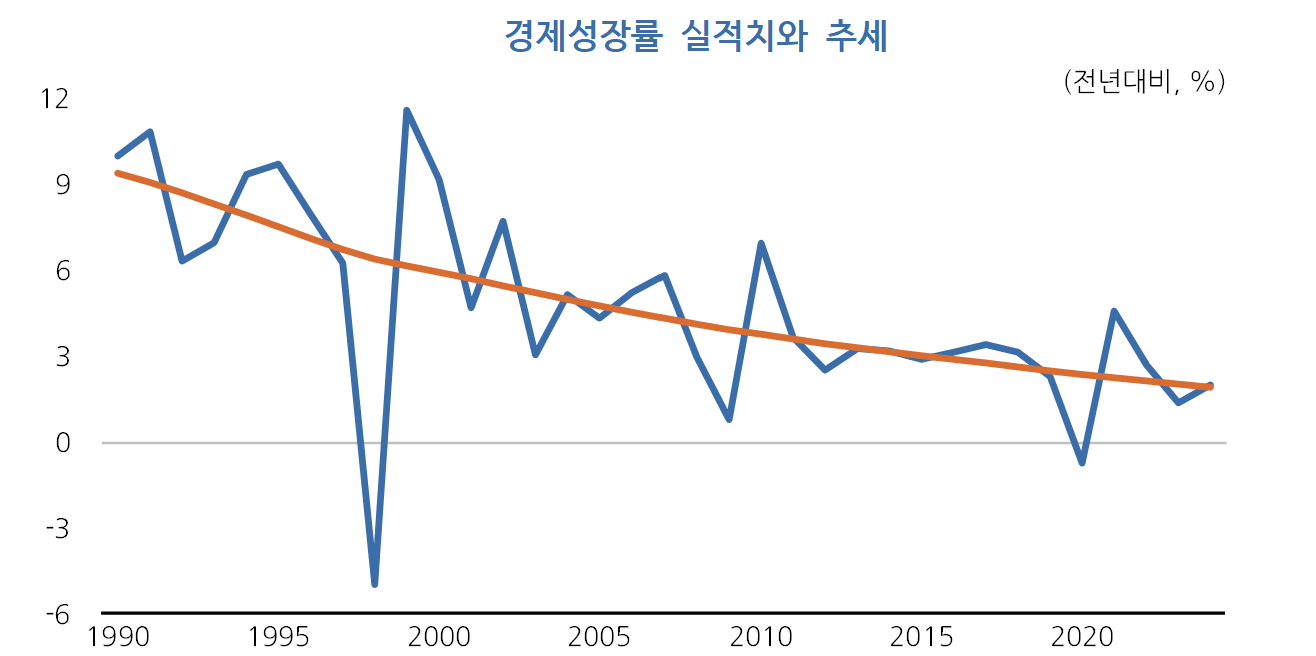

최근 5년간 성장률을 보면 1~2% 저성장이 굳어지는 모습입니다.

코로나19 유행이 시작된 2020년 -0.7%로 역성장한 이후 2021년 4.6%, 2022년 2.7%, 2023년 1.4% 성장률을 기록했습니다.

출처: KDI

출처: KDI기간을 넓혀 보면 1~2%대 성장률은 낯섭니다.

1980년대 8%대, 90년대 7%대를 기록했었는데요.

2000년대 4%대로 뚝 떨어진 뒤 2010년대 3%대로 하향 추세입니다.

그래서 이런 저성장의 원인을 경기 침체나 외부 요인으로만 볼 수 없다는 진단이 나옵니다.

경제 성장세가 장기간 둔화해 왔다는 점은 우리 경제 내부에 근본적인 문제가 있다는 겁니다.

KDI는 잠재성장률을 주목했습니다.

잠재성장률이란 물가 상승은 유발되지 않는 상태에서 노동력, 자본 등 모든 생산 요소를 최대한 활용할 때 달성할 수 있는 생산 증가율입니다.

우리 경제의 기초 체력이라고 볼 수 있습니다.

이 잠재성장률 역시 1980년대까지 9%대, 1990년대 초반 7%대의 높은 수준에 머물러 있었지만, 1997년 말 외환위기를 기점으로 크게 하락하기 시작했습니다.

2000년대에는 4%대, 2010년 이후에는 2~3%대로 내려앉았는데요.

2021년부터는 2%로 떨어졌는데, 추가 하락 가능성이 높습니다.

■문제는 생산성

그렇다면 이렇게 성장률이 떨어지는 이유는 뭘까요?

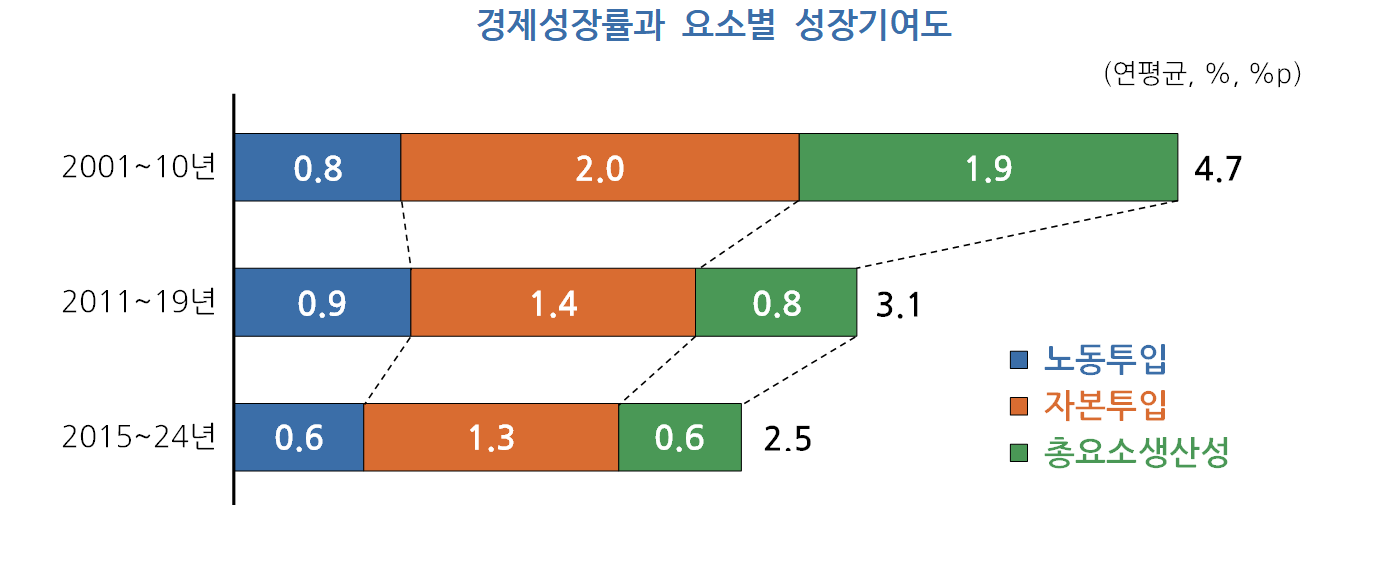

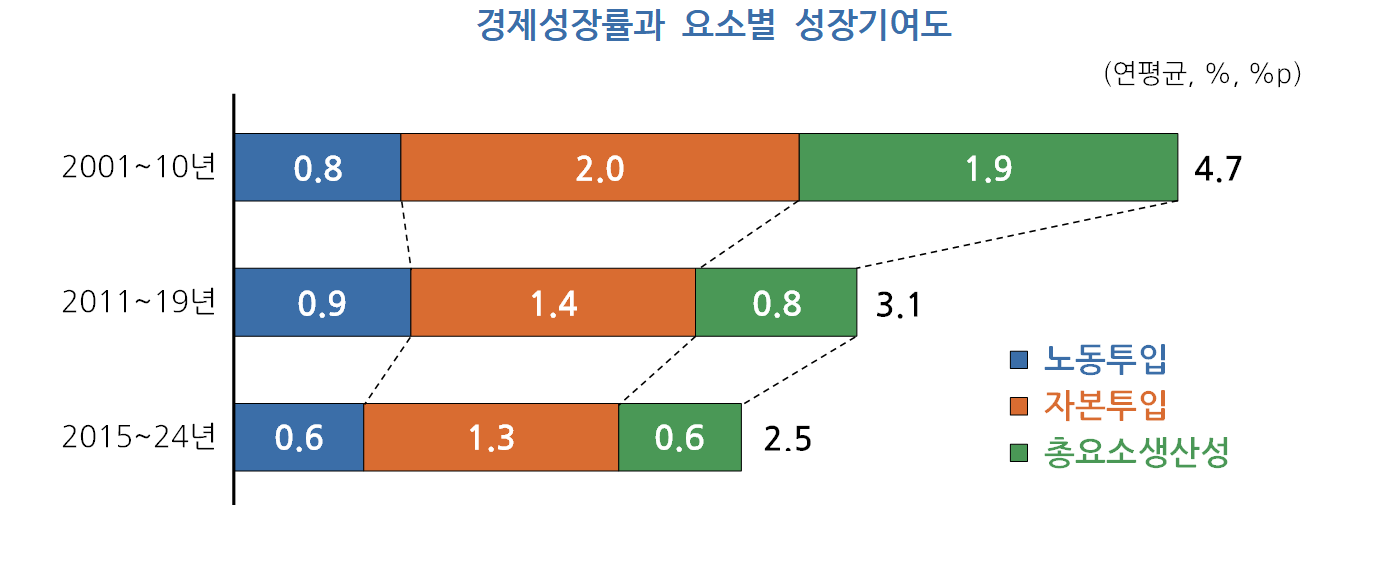

KDI는 최근 '생산성 증가세'와 '노동 투입 증가세'가 함께 둔화하면서 성장률이 하락하고 있다고 평가했습니다.

저출생·고령화로 일할 사람은 줄어들고, 생산에 투입되는 노동이나 자본 등의 효율성이 점점 떨어지고 있단 겁니다.

출처: KDI

출처: KDIKDI는2001~2010년에 비해 2011~2019년에 경제성장률이 1.6%P 하락했는데, 하락분의 약 70%는 총요소생산성 둔화 영향이라고 분석했습니다.

총요소생산성은 생산 효율성을 수치화한 것입니다.

노동, 자본, 토지 등 다양한 요소들이 투입돼 얼마큼의 생산을 하는지를 나타낸 건데, 기술이나 경영체제, 법과 제도 등 눈에 보이지 않는 요소들도 반영됩니다.

자본이나 노동 투입이 늘지 않더라도 기술혁신이나 제도 개혁으로 총요소생산성을 높일 수도 있다는 뜻입니다.

이 때문에 총요소생산성은 경제의 효율성과 성장잠재력을 나타내는 지표로 쓰는데요.

총요소생산성 증가세 둔화와 우리 잠재성장률 하락과의 상관관계가 크다는 게 KDI 설명입니다.

■"2040년대엔 국내 노동력·자본 모두 동원해도 0% 성장"

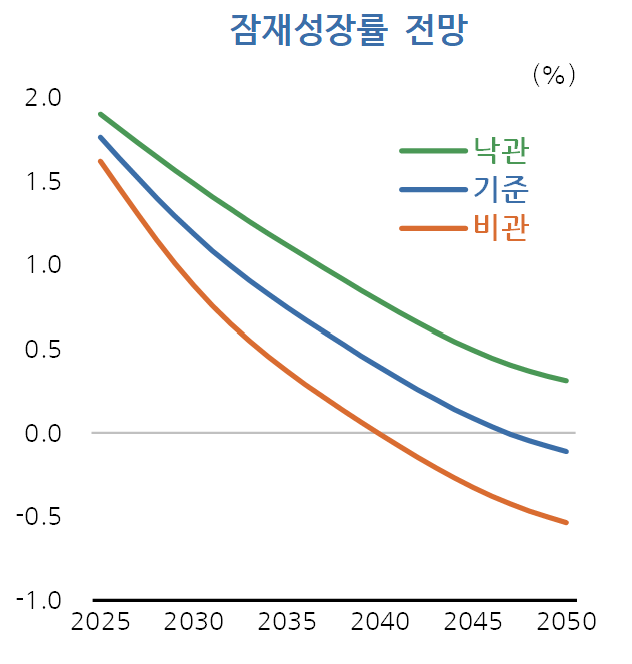

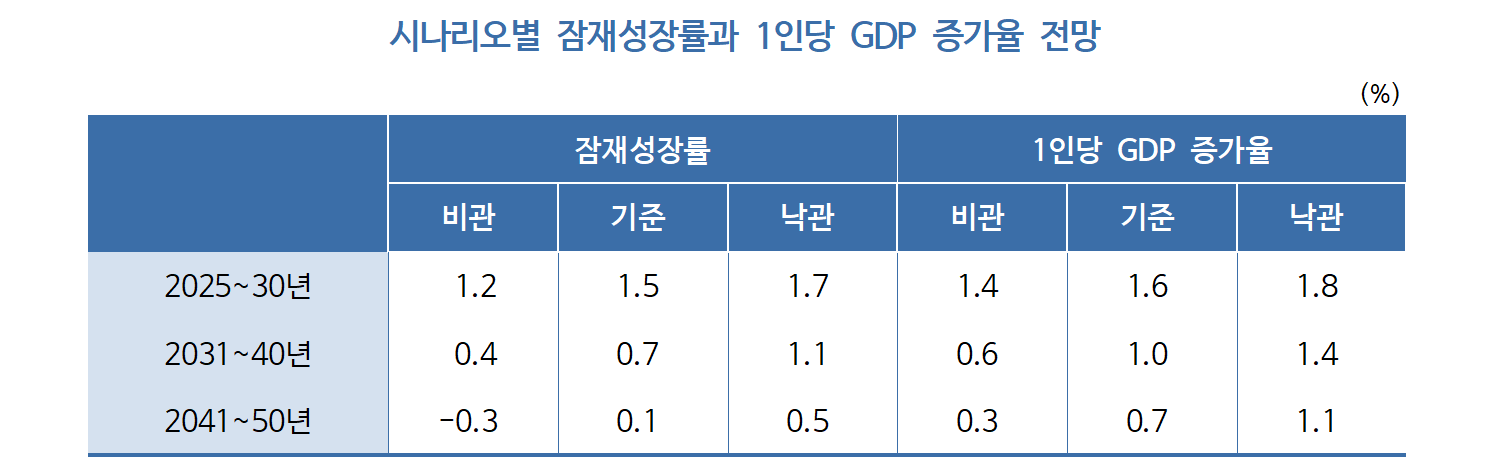

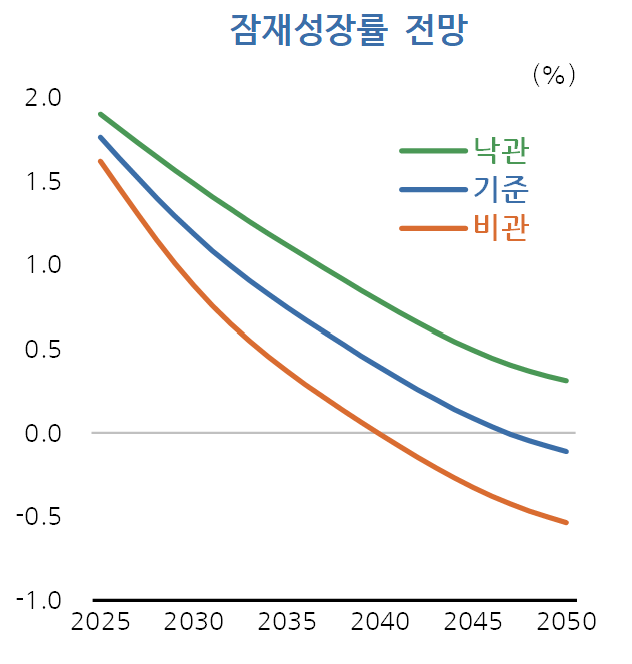

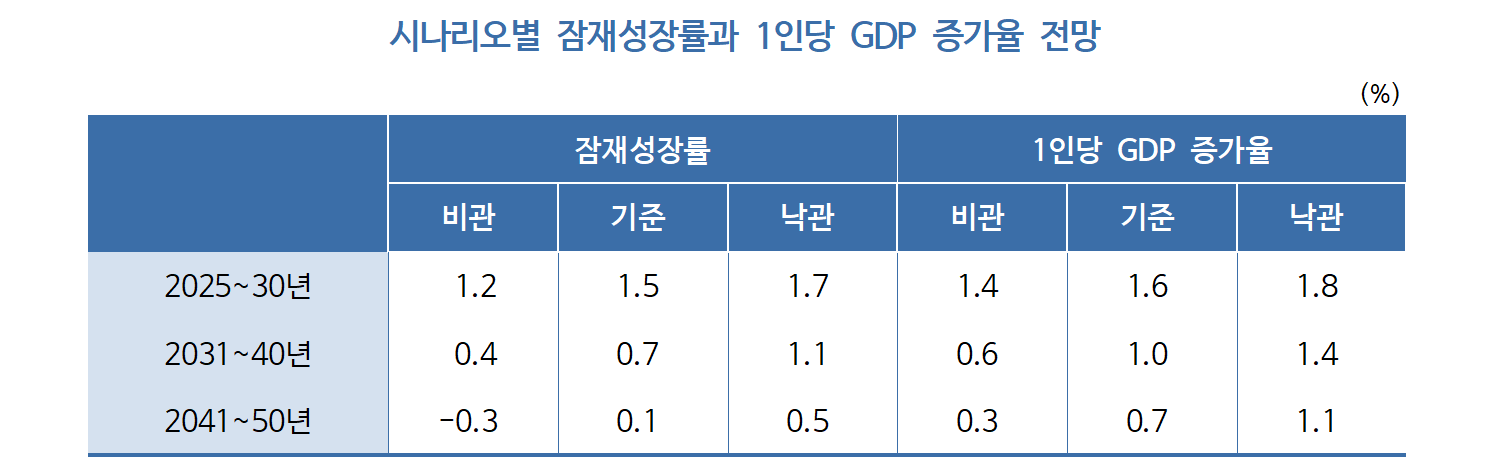

KDI는 최근의 인구구조와 생산성 지표를 근거로 앞으로의 잠재성장률을 예측했습니다.

세 가지 상황을 가정했습니다.

①총요소생산성 증가율이 최근 10년 평균인 0.6%를 유지할 경우, ②인공지능 기술 발전, 경제 구조 개혁 등으로 총요소생산성 증가율이 0.9%로 반등할 경우, ③국제통상 갈등으로 기술 발전이 제한되고 경제 구조 개혁도 지체되면서 총요소생산성 증가율이 0.3%에 그치는 경우입니다.

①번 기준 시나리오의 경우, 올해 우리 경제의 잠재성장률은 1%대 후반, 2030년에는 1% 초반까지 떨어집니다. 그러다 2040년대에는 0% 내외가 될 것으로 전망했습니다. 고령화에 따라 노동 투입이 급감하면서 2040년대 후반에는 역성장도 예상됐습니다.

③번 비관 시나리오에서는 역성장 시점이 2040년대 초반으로 앞당겨집니다.

반면, ②번 낙관 시나리오의 경우 2030년대 1%대, 2050년에도 소폭의 성장이 예상됩니다.

1인당 GDP 증가율도 총요소생산성에 따라 전망이 0.4%P 정도 차이가 났습니다.

출처: KDI

출처: KDI 출처: KDI

출처: KDI■"혁신기업 키우고 근로연령 연장해야"

KDI는 총요소생산성을 끌어올려야 한다고 강조했습니다.

그래야만 저성장, 역성장 늪에 조금이라도 천천히, 덜 빠지게 된다는 겁니다.

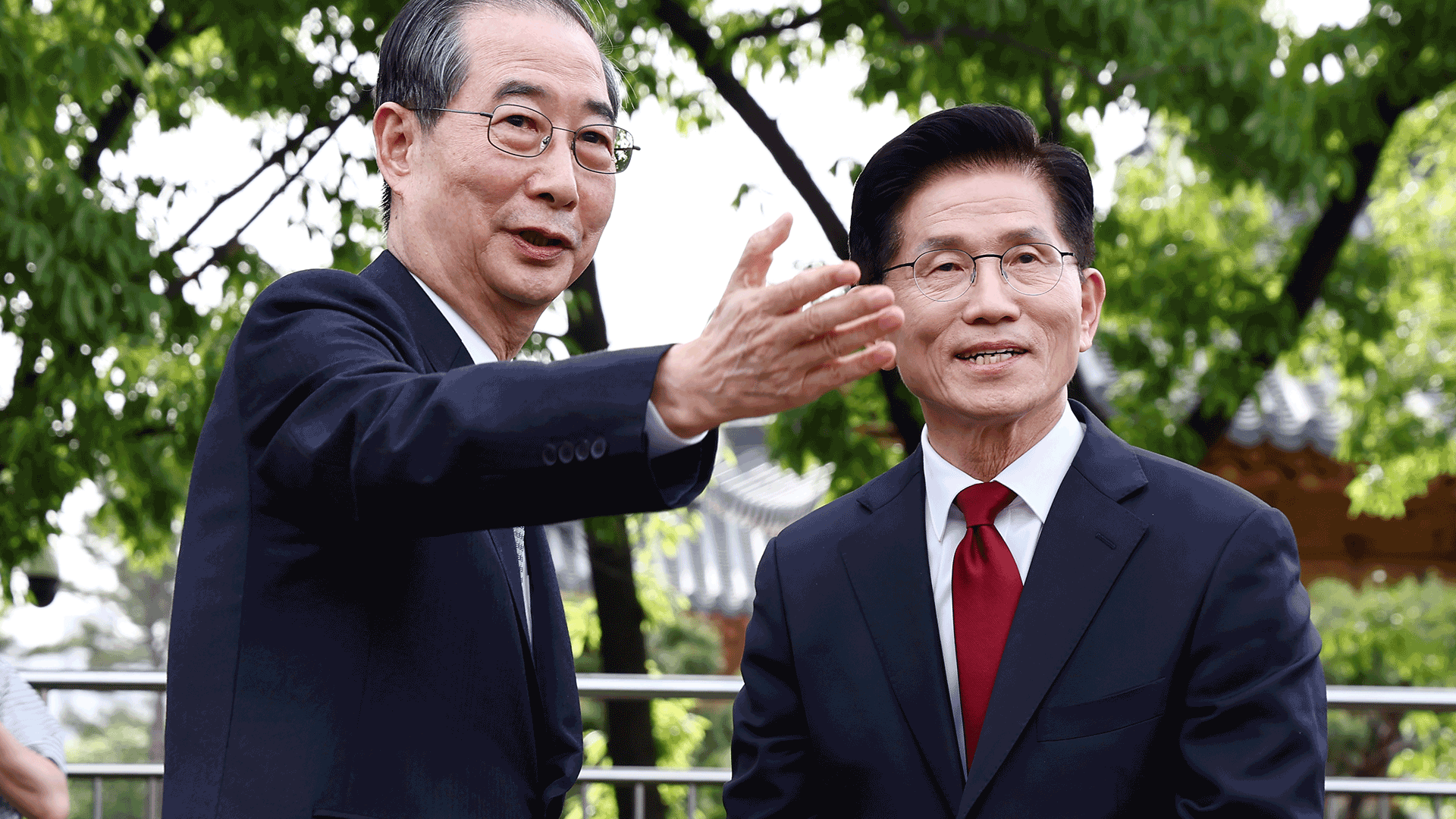

정규철 KDI 경제전망실장은 "요소생산성을 높이기 위해서 경제 구조개혁에 역량을 집중해야 한다"고 말했습니다.

그러면서 구체적으로 아래와 같은 과제들을 들었습니다.

①생산성이 높은 혁신 기업이 새로운 시장을 개척할 수 있는 여건 마련, 경쟁을 제한하는 규제 개선

②성과에 따라 보상받는 시스템 구축해 개인이 역량 개발할 수 있는 동기 부여

③연공서열형 임금체계, 노동시간 규제 등 완화

노동력 감소를 완화하기 위한 대안도 제시했습니다.

일·가정 양립 여건 조성해 여성의 경제활동을 늘리고, 출생률도 높여야 한다고 강조했습니다. 또 퇴직 후 재고용 등 근로기간 연장할 수 있는 제도적 기반을 마련해 고령층 경제활동을 촉진하고 외국인 노동자 수용 환경도 개선해야 한다고 제언했습니다.

아울러 잠재성장률 하락으로 정부 재정건전성도 악화할 것으로 우려했습니다.

KDI는 급속한 고령화에 따라 국민연금, 기초연금 등이 정부 재정에 큰 부담으로 작용할 수 있어 공적연금 체계를 재설계할 필요가 있다고 말했습니다.

또 반복적인 경기부양으로 재정적자 기조가 만성화되지 않도록 해야 한다고 강조했습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- “15년 뒤엔 성장률 0%로 추락”

-

- 입력 2025-05-08 12:02:39

■계속 가라앉는 성장률…경기 침체 탓?

지난해 우리 경제성장률은 2%.

올해 성장 전망치는 더욱 암울합니다.

주요 기관들은 미국의 상호 관세와 내수 침체 등을 우려해 잇따라 성장률 전망을 하향 조정하고 있습니다.

한국은행이 1.5%, 한국개발연구원(KDI) 1.6%, 국제통화기금(IMF) 1% 등 1% 내외로 전망하고 있습니다.

미국 관세 정책 영향, 국내 경기 상황에 따라 성장률이 더 떨어질 거란 우려도 높습니다.

실제 올해 1분기 성장률은 -0.2%를 찍었는데, 미국의 관세 영향이 나타나기 전 성적표입니다.

최근 5년간 성장률을 보면 1~2% 저성장이 굳어지는 모습입니다.

코로나19 유행이 시작된 2020년 -0.7%로 역성장한 이후 2021년 4.6%, 2022년 2.7%, 2023년 1.4% 성장률을 기록했습니다.

기간을 넓혀 보면 1~2%대 성장률은 낯섭니다.

1980년대 8%대, 90년대 7%대를 기록했었는데요.

2000년대 4%대로 뚝 떨어진 뒤 2010년대 3%대로 하향 추세입니다.

그래서 이런 저성장의 원인을 경기 침체나 외부 요인으로만 볼 수 없다는 진단이 나옵니다.

경제 성장세가 장기간 둔화해 왔다는 점은 우리 경제 내부에 근본적인 문제가 있다는 겁니다.

KDI는 잠재성장률을 주목했습니다.

잠재성장률이란 물가 상승은 유발되지 않는 상태에서 노동력, 자본 등 모든 생산 요소를 최대한 활용할 때 달성할 수 있는 생산 증가율입니다.

우리 경제의 기초 체력이라고 볼 수 있습니다.

이 잠재성장률 역시 1980년대까지 9%대, 1990년대 초반 7%대의 높은 수준에 머물러 있었지만, 1997년 말 외환위기를 기점으로 크게 하락하기 시작했습니다.

2000년대에는 4%대, 2010년 이후에는 2~3%대로 내려앉았는데요.

2021년부터는 2%로 떨어졌는데, 추가 하락 가능성이 높습니다.

■문제는 생산성

그렇다면 이렇게 성장률이 떨어지는 이유는 뭘까요?

KDI는 최근 '생산성 증가세'와 '노동 투입 증가세'가 함께 둔화하면서 성장률이 하락하고 있다고 평가했습니다.

저출생·고령화로 일할 사람은 줄어들고, 생산에 투입되는 노동이나 자본 등의 효율성이 점점 떨어지고 있단 겁니다.

KDI는2001~2010년에 비해 2011~2019년에 경제성장률이 1.6%P 하락했는데, 하락분의 약 70%는 총요소생산성 둔화 영향이라고 분석했습니다.

총요소생산성은 생산 효율성을 수치화한 것입니다.

노동, 자본, 토지 등 다양한 요소들이 투입돼 얼마큼의 생산을 하는지를 나타낸 건데, 기술이나 경영체제, 법과 제도 등 눈에 보이지 않는 요소들도 반영됩니다.

자본이나 노동 투입이 늘지 않더라도 기술혁신이나 제도 개혁으로 총요소생산성을 높일 수도 있다는 뜻입니다.

이 때문에 총요소생산성은 경제의 효율성과 성장잠재력을 나타내는 지표로 쓰는데요.

총요소생산성 증가세 둔화와 우리 잠재성장률 하락과의 상관관계가 크다는 게 KDI 설명입니다.

■"2040년대엔 국내 노동력·자본 모두 동원해도 0% 성장"

KDI는 최근의 인구구조와 생산성 지표를 근거로 앞으로의 잠재성장률을 예측했습니다.

세 가지 상황을 가정했습니다.

①총요소생산성 증가율이 최근 10년 평균인 0.6%를 유지할 경우, ②인공지능 기술 발전, 경제 구조 개혁 등으로 총요소생산성 증가율이 0.9%로 반등할 경우, ③국제통상 갈등으로 기술 발전이 제한되고 경제 구조 개혁도 지체되면서 총요소생산성 증가율이 0.3%에 그치는 경우입니다.

①번 기준 시나리오의 경우, 올해 우리 경제의 잠재성장률은 1%대 후반, 2030년에는 1% 초반까지 떨어집니다. 그러다 2040년대에는 0% 내외가 될 것으로 전망했습니다. 고령화에 따라 노동 투입이 급감하면서 2040년대 후반에는 역성장도 예상됐습니다.

③번 비관 시나리오에서는 역성장 시점이 2040년대 초반으로 앞당겨집니다.

반면, ②번 낙관 시나리오의 경우 2030년대 1%대, 2050년에도 소폭의 성장이 예상됩니다.

1인당 GDP 증가율도 총요소생산성에 따라 전망이 0.4%P 정도 차이가 났습니다.

■"혁신기업 키우고 근로연령 연장해야"

KDI는 총요소생산성을 끌어올려야 한다고 강조했습니다.

그래야만 저성장, 역성장 늪에 조금이라도 천천히, 덜 빠지게 된다는 겁니다.

정규철 KDI 경제전망실장은 "요소생산성을 높이기 위해서 경제 구조개혁에 역량을 집중해야 한다"고 말했습니다.

그러면서 구체적으로 아래와 같은 과제들을 들었습니다.

①생산성이 높은 혁신 기업이 새로운 시장을 개척할 수 있는 여건 마련, 경쟁을 제한하는 규제 개선

②성과에 따라 보상받는 시스템 구축해 개인이 역량 개발할 수 있는 동기 부여

③연공서열형 임금체계, 노동시간 규제 등 완화

노동력 감소를 완화하기 위한 대안도 제시했습니다.

일·가정 양립 여건 조성해 여성의 경제활동을 늘리고, 출생률도 높여야 한다고 강조했습니다. 또 퇴직 후 재고용 등 근로기간 연장할 수 있는 제도적 기반을 마련해 고령층 경제활동을 촉진하고 외국인 노동자 수용 환경도 개선해야 한다고 제언했습니다.

아울러 잠재성장률 하락으로 정부 재정건전성도 악화할 것으로 우려했습니다.

KDI는 급속한 고령화에 따라 국민연금, 기초연금 등이 정부 재정에 큰 부담으로 작용할 수 있어 공적연금 체계를 재설계할 필요가 있다고 말했습니다.

또 반복적인 경기부양으로 재정적자 기조가 만성화되지 않도록 해야 한다고 강조했습니다.

-

-

김진화 기자 evolution@kbs.co.kr

김진화 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.