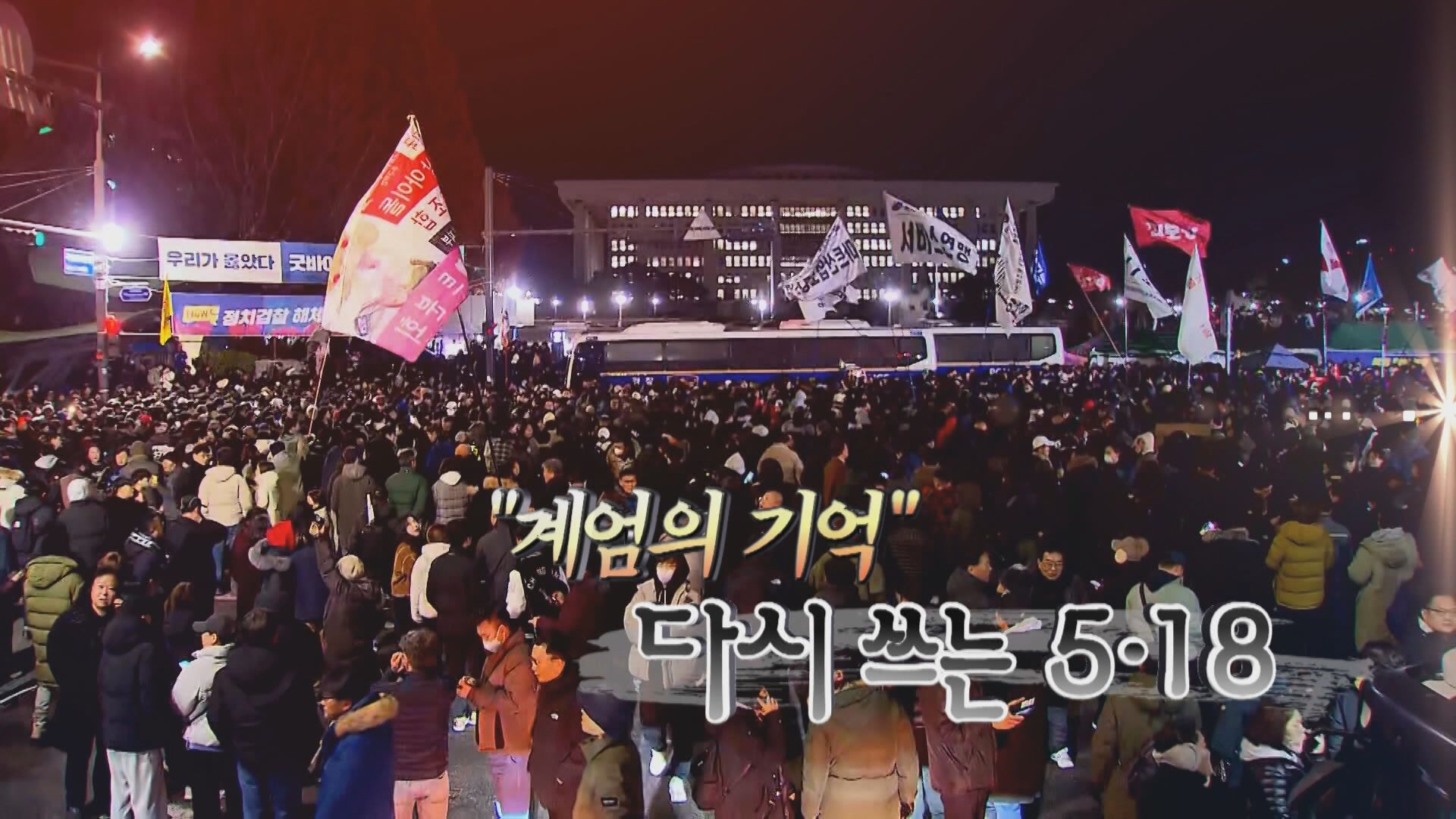

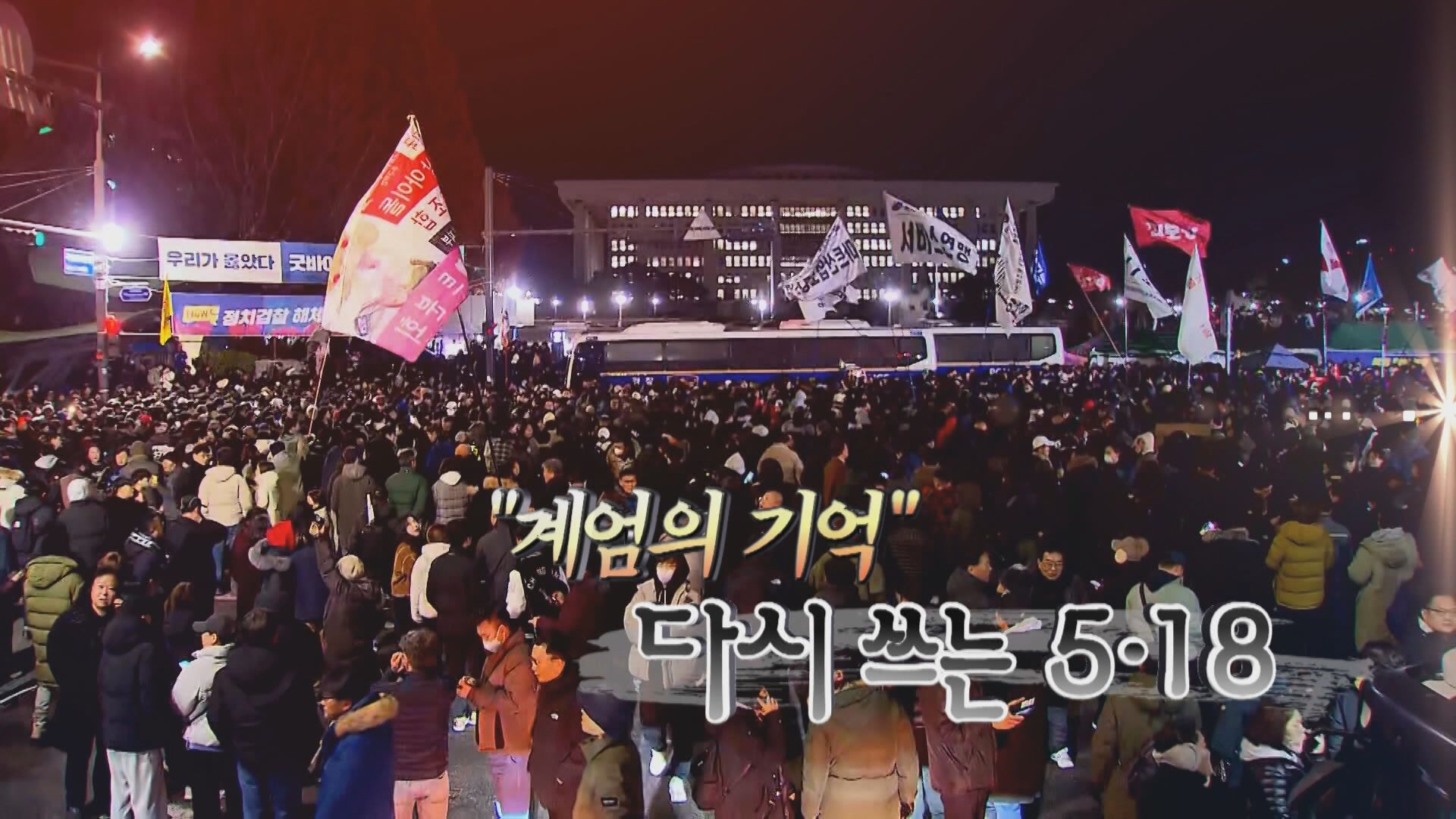

| 45년 만의 비상계엄이 선포된 2024년 12월 3일 밤. 많은 사람들은 1980년 5월 광주를 떠올렸습니다. 부당한 권력에 연대와 저항으로 맞섰던 5.18 정신도 함께 소환됐습니다. 과거에 머물지 않고 2024년 겨울 현재형으로 돌아온 5.18. 과거가 현재를 돕고, 죽은 자가 산 자를 구할 수 있느냐는 물음에 광주는 그렇다고 응답했습니다. [계엄의 기억-다시 쓰는 5.18]은 12.3 비상계엄의 위기 속에서 '80년 5월 광주'가 어떤 역할을 했는지 살펴봤습니다. |

■화분 물받침에 숨긴 외장하드

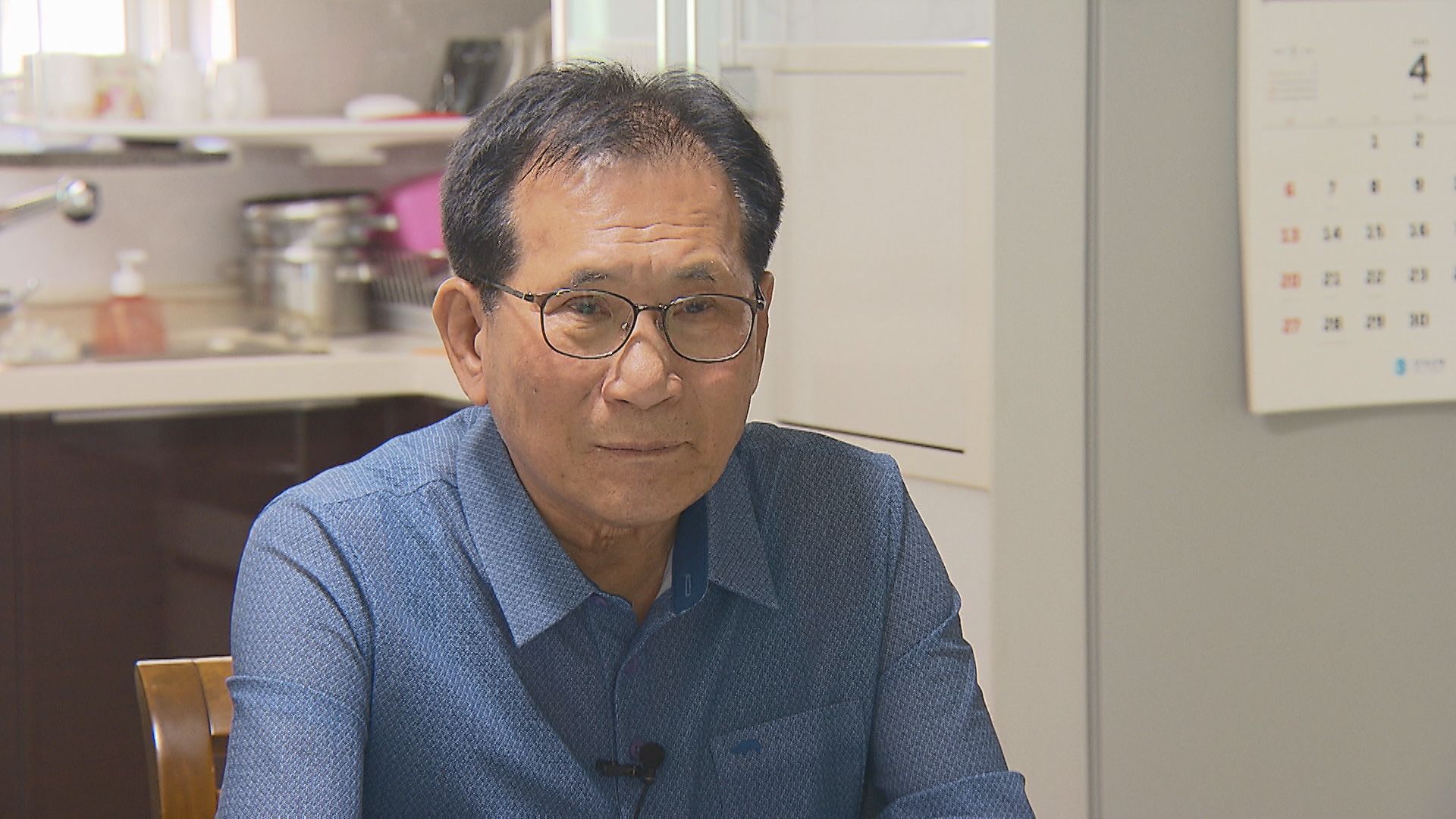

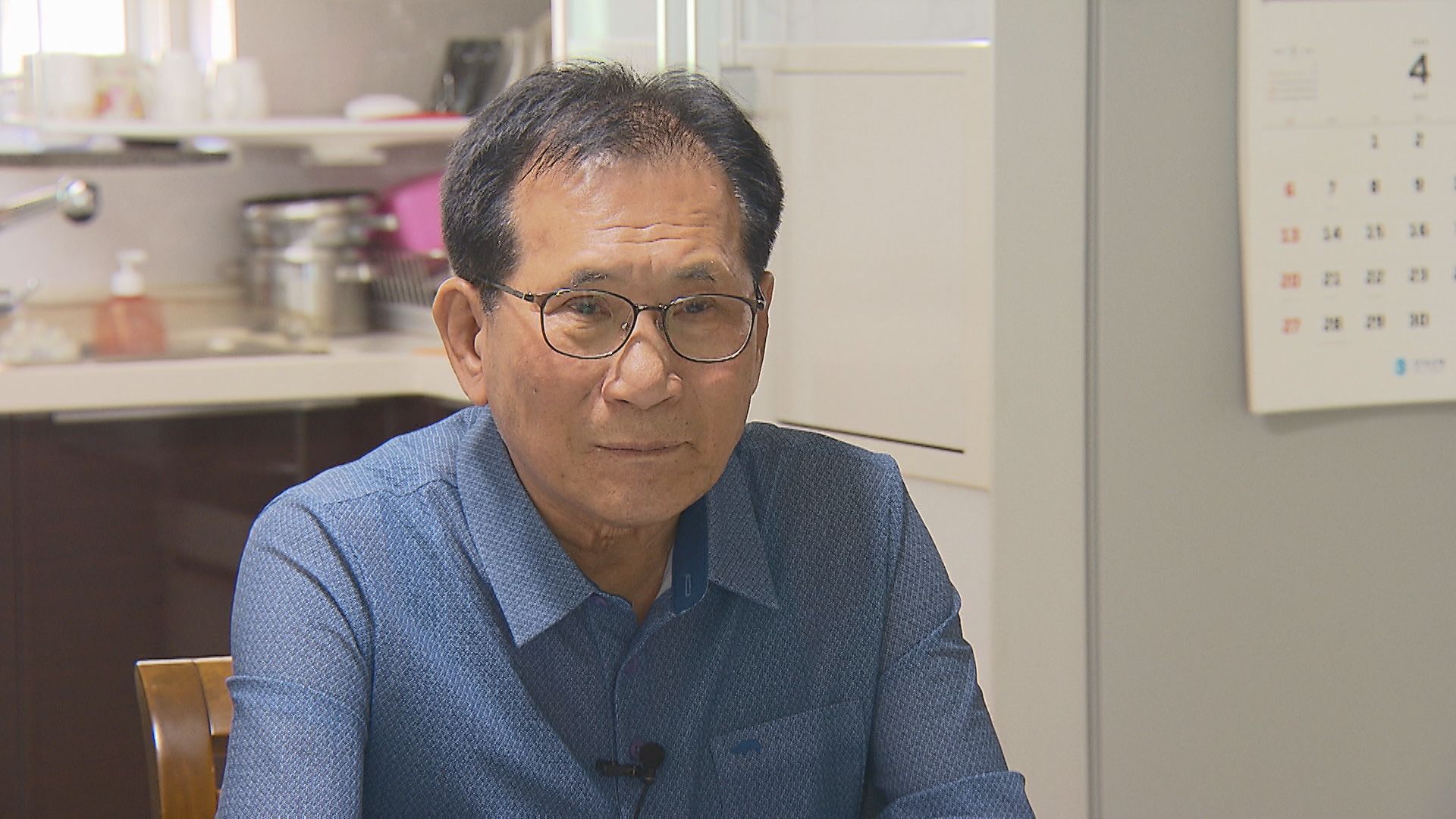

정수만 전 5.18유족회장은 '걸어다니는 5.18 백과사전'이라고 불립니다.

5.18 당시 동생을 잃은 뒤부터 40년 넘게 관련 자료가 있는 곳, 중요한 제보가 있는 곳이라면 전국을 마다하지 않았습니다. 이렇게 찾은 군문서나 증언을 정리한 내용은 10만 쪽이 넘습니다.

이런 기록들은 자신만의 독특한 방식으로 정리돼 있습니다. 이 기록에 정 전 회장의 인생이 담겨있다고 할 수 있습니다.

정수만 전 5.18유족회장

정수만 전 5.18유족회장12.3 비상계엄 그날 밤 그의 이야기를 들은 건 한참 뒤였습니다.'가짜뉴스인줄 알았다' '믿기지 않았다'는 보통의 상황 인식과 달랐습니다.

정 전 회장은 계엄 선포 소식에 곧바로 1980년 5월 17일을 떠올렸습니다. 당시 5월18일 0시부터 비상계엄 전국확대와 함께 예비검속이 이뤄졌습니다. 법원의 영장 없이 인신을 구속하는 예비검속으로 모두 2천6백99명이 피해를 입었습니다.

그래서 12월 3일 밤, 계엄군이 자신의 아파트에도 들이닥칠 수 있다고 생각한 겁니다. 그리고 당장 40년 넘게 조사해 온 각종 기록을 숨기기 시작했습니다. 궁리끝에 기록을 외장하드에 담고, 화분 물받침에 감춘 것입니다.

정수만/전 5.18 유족회장

"가져와서 (물받이를)빼서 이 속에다 다 넣어 놓은 거예요. 그날 밤에는 그게 최선의 방법이었으니까요.

그래서 누가 여기까지 손댈 일은 없겠지(생각했습니다)"

정수만 전 5.18유족회장이 5.18자료를 담은 저장장치를 화분 물받침에 숨기는 모습.

정수만 전 5.18유족회장이 5.18자료를 담은 저장장치를 화분 물받침에 숨기는 모습.■'그날 밤 달랐다'-5.18의 산증인들

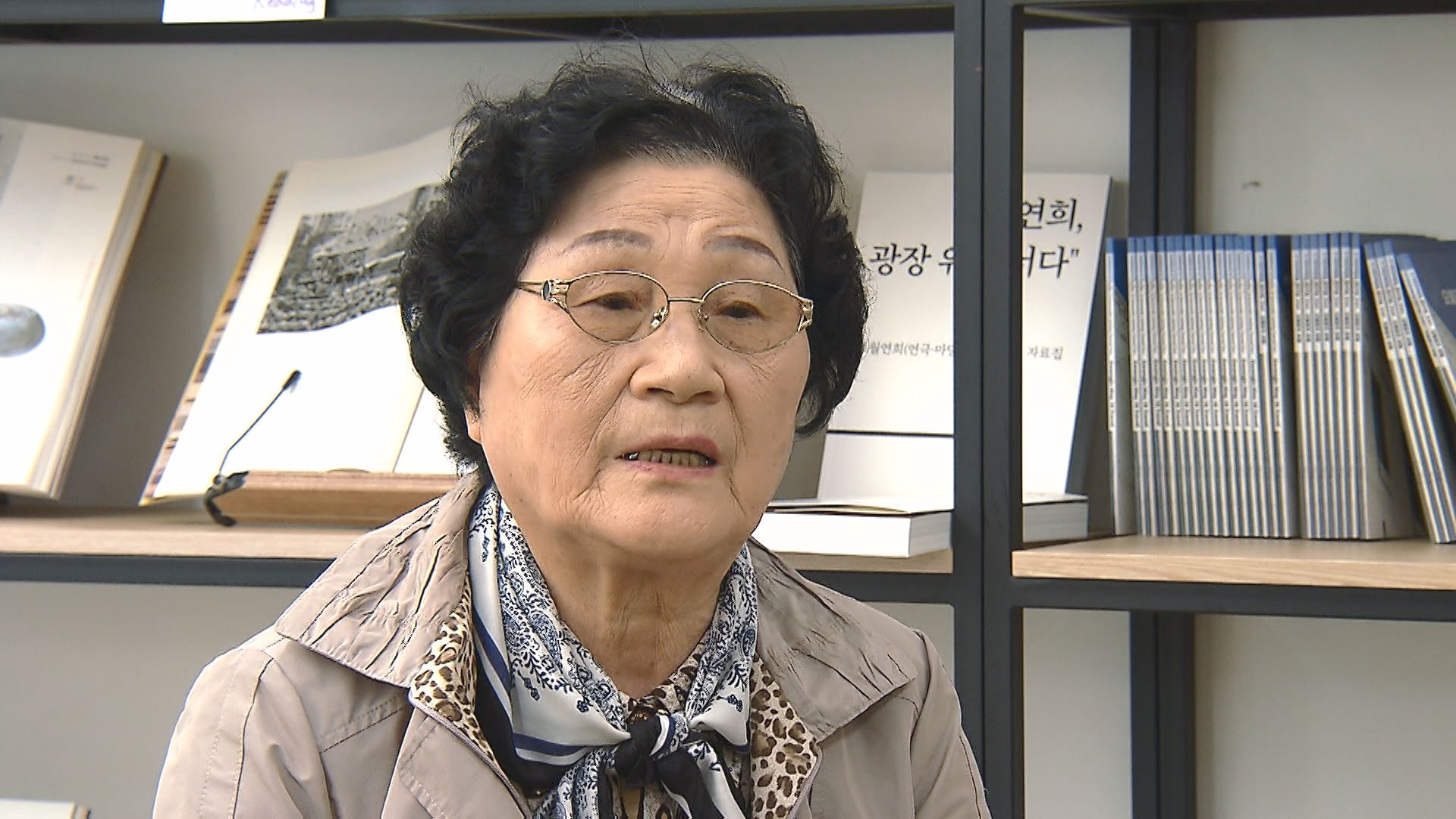

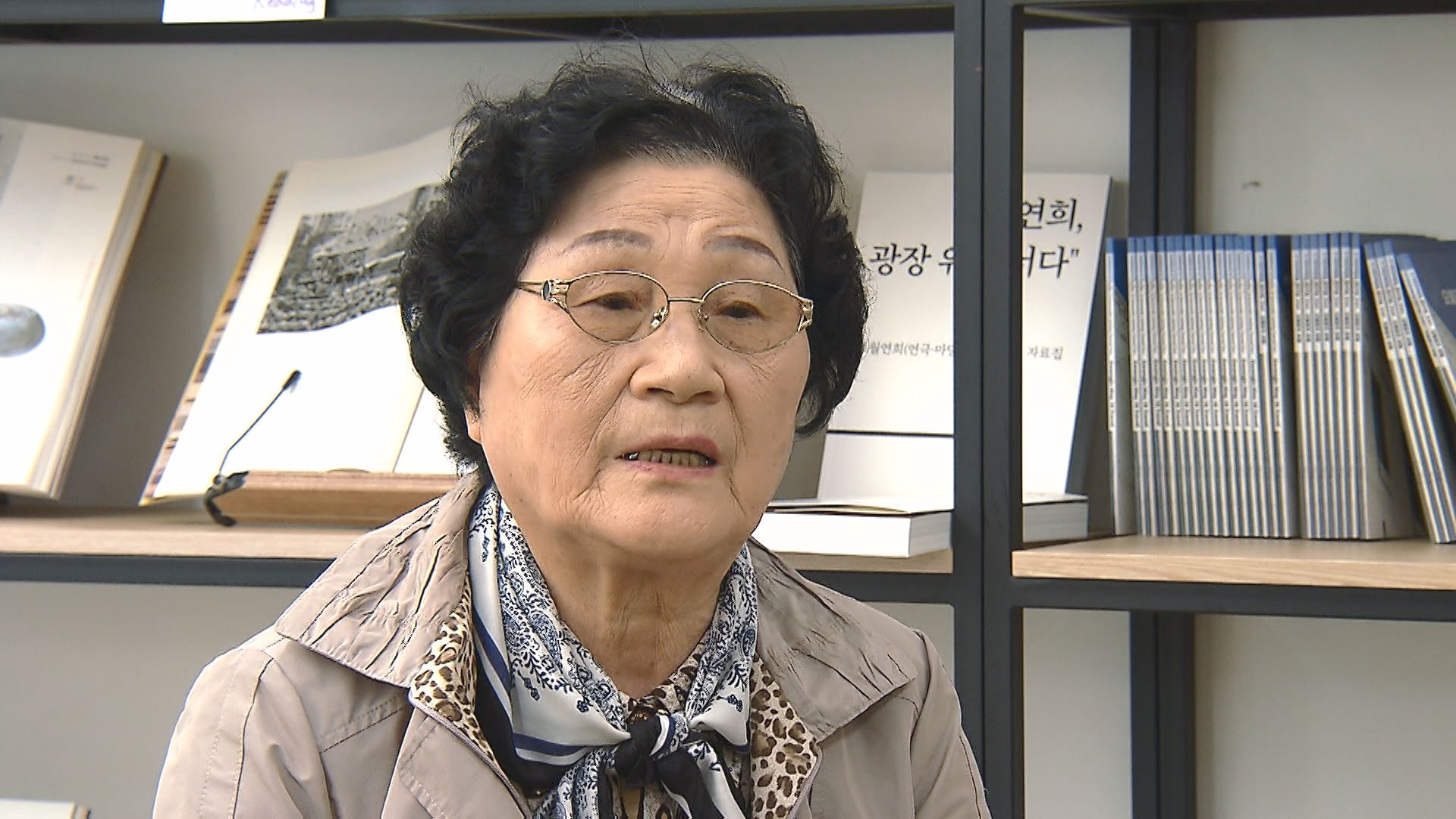

한강 작가의 소설 '소년이 온다'의 실제 주인공 문재학 열사의 어머니인 김길자 여사도 그날 밤의 기억이 또렷했습니다.

"저것이 진짜일까 참말은 아니겠지..."라고 생각했습니다. TV화면을 보고도 믿기지 않았기 때문입니다.

고등학생 아들을 잃었던 5.18의 기억에 두려움도 컸지만, 계엄을 반드시 막아야 한다는 생각이 더 간절했습니다.

김길자/문재학 열사 어머니

"지금 죽어도 두려울 것 하나도 없어요. 그런데 그걸 무서워서 못 가겠어요? 난 (국회라도)갈 수 있어요."

문재학 열사의 어머니 김길자여사

문재학 열사의 어머니 김길자여사그렇게 5.18을 경험했던 사람들의 공포는 달랐습니다. 공포는 분노로, 금세 행동과 실천으로 이어졌습니다.

1980년 5월 21일 전남도청 앞 집단발포 당시 계엄군의 총을 맞았던 이진씨. 그날은 하루에만 67명이 숨졌습니다. 5월 항쟁에서 가장 많은 희생자가 발생했습니다. 당시 22살이던 이씨도 금남로에서 시위를 하다 총상을 입었습니다.

5.18 당시 총상을 입은 이진씨

5.18 당시 총상을 입은 이진씨이진 /5.18유공자

"공포탄을 쏘는 줄 알았는데, 한 50미터 정도 뒤로 갔던 것 같은데 내 팔이 (총에 맞아)뚝 떨어지는 거예요."

그는 계엄군에 대한 두려움에도 비상계엄의 밤 지체없이 국회로 향했습니다. 살아남은 자의 책무라고 생각했습니다.

이진 /5.18유공자

"5.18은 먼저 가신 분들이 있잖아요. 그분들이 잊혀지지 않기 위해서 그러니까 항상 참여하게 되고, 그날도 여지없이 (국회에)가게 됐습니다."

■ 긴박했던 광주 공동체

공포와 불안 속에서 그날 밤 광주가 보여준 공동체의 대처도 다른 지역과는 달랐습니다.

그날 늦은 밤, 강기정 광주시장과 시의원, 각 구청장, 시민사회와 종교계 대표 등 30여 명이 한 자리에 모여 긴급 연석회의를 열었습니다. 전국 자치단체 가운데 이날 밤 민관이 함께한 대책회의는 광주가 유일했습니다.

12.3 비상계엄 당일 밤 광주시청에 모인 각계각층의 대표들

12.3 비상계엄 당일 밤 광주시청에 모인 각계각층의 대표들강기정/광주시장(지난해 12월 3일/연석회의 직후)

"시민들의 힘을 믿습니다. 80년 5월을 승리로 이끌었던 광주시민들은 이 작금의 상황에 대해서 결단코 용납하지 않을 것입니다."

이런 연석회의는 5.18 당시 수습위원회와 닮아 있습니다. 당시 수습위원회는 주민자치 역할을 하고, 시민들의 희생을 줄이기 위해 계엄군과 협상을 벌이는 창구이기도 했습니다.

1980년 5월26일 광주 외곽으로 물러갔던 계엄군이 탱크를 몰고 광주 도심으로 접근했습니다. 그때 시민 대표들과 종교인으로 구성된 수습위원들은 맨몸으로 막아서며 일명 '죽음의 행진'에 나선 바 있습니다.

5.18 당시 수습위원들의 죽음의 행진

5.18 당시 수습위원들의 죽음의 행진또 늦은 밤 5.18 최후 항쟁지인 옛 전남도청 앞에도 시민들이 모여들었습니다.

1980년 전남도청 앞에 뿌려진 오월 정신은 12월 3일 민주주의의 위기 순간에 되살아났고, 겨울부터 봄 사이 전국의 광장으로 확장되었습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 45년 만의 계엄…광주는 달랐다 [계엄의 기억]①

-

- 입력 2025-05-22 17:00:11

| 45년 만의 비상계엄이 선포된 2024년 12월 3일 밤. 많은 사람들은 1980년 5월 광주를 떠올렸습니다. 부당한 권력에 연대와 저항으로 맞섰던 5.18 정신도 함께 소환됐습니다. 과거에 머물지 않고 2024년 겨울 현재형으로 돌아온 5.18. 과거가 현재를 돕고, 죽은 자가 산 자를 구할 수 있느냐는 물음에 광주는 그렇다고 응답했습니다. [계엄의 기억-다시 쓰는 5.18]은 12.3 비상계엄의 위기 속에서 '80년 5월 광주'가 어떤 역할을 했는지 살펴봤습니다. |

■화분 물받침에 숨긴 외장하드

정수만 전 5.18유족회장은 '걸어다니는 5.18 백과사전'이라고 불립니다.

5.18 당시 동생을 잃은 뒤부터 40년 넘게 관련 자료가 있는 곳, 중요한 제보가 있는 곳이라면 전국을 마다하지 않았습니다. 이렇게 찾은 군문서나 증언을 정리한 내용은 10만 쪽이 넘습니다.

이런 기록들은 자신만의 독특한 방식으로 정리돼 있습니다. 이 기록에 정 전 회장의 인생이 담겨있다고 할 수 있습니다.

12.3 비상계엄 그날 밤 그의 이야기를 들은 건 한참 뒤였습니다.'가짜뉴스인줄 알았다' '믿기지 않았다'는 보통의 상황 인식과 달랐습니다.

정 전 회장은 계엄 선포 소식에 곧바로 1980년 5월 17일을 떠올렸습니다. 당시 5월18일 0시부터 비상계엄 전국확대와 함께 예비검속이 이뤄졌습니다. 법원의 영장 없이 인신을 구속하는 예비검속으로 모두 2천6백99명이 피해를 입었습니다.

그래서 12월 3일 밤, 계엄군이 자신의 아파트에도 들이닥칠 수 있다고 생각한 겁니다. 그리고 당장 40년 넘게 조사해 온 각종 기록을 숨기기 시작했습니다. 궁리끝에 기록을 외장하드에 담고, 화분 물받침에 감춘 것입니다.

정수만/전 5.18 유족회장

"가져와서 (물받이를)빼서 이 속에다 다 넣어 놓은 거예요. 그날 밤에는 그게 최선의 방법이었으니까요.

그래서 누가 여기까지 손댈 일은 없겠지(생각했습니다)"

■'그날 밤 달랐다'-5.18의 산증인들

한강 작가의 소설 '소년이 온다'의 실제 주인공 문재학 열사의 어머니인 김길자 여사도 그날 밤의 기억이 또렷했습니다.

"저것이 진짜일까 참말은 아니겠지..."라고 생각했습니다. TV화면을 보고도 믿기지 않았기 때문입니다.

고등학생 아들을 잃었던 5.18의 기억에 두려움도 컸지만, 계엄을 반드시 막아야 한다는 생각이 더 간절했습니다.

김길자/문재학 열사 어머니

"지금 죽어도 두려울 것 하나도 없어요. 그런데 그걸 무서워서 못 가겠어요? 난 (국회라도)갈 수 있어요."

그렇게 5.18을 경험했던 사람들의 공포는 달랐습니다. 공포는 분노로, 금세 행동과 실천으로 이어졌습니다.

1980년 5월 21일 전남도청 앞 집단발포 당시 계엄군의 총을 맞았던 이진씨. 그날은 하루에만 67명이 숨졌습니다. 5월 항쟁에서 가장 많은 희생자가 발생했습니다. 당시 22살이던 이씨도 금남로에서 시위를 하다 총상을 입었습니다.

이진 /5.18유공자

"공포탄을 쏘는 줄 알았는데, 한 50미터 정도 뒤로 갔던 것 같은데 내 팔이 (총에 맞아)뚝 떨어지는 거예요."

그는 계엄군에 대한 두려움에도 비상계엄의 밤 지체없이 국회로 향했습니다. 살아남은 자의 책무라고 생각했습니다.

이진 /5.18유공자

"5.18은 먼저 가신 분들이 있잖아요. 그분들이 잊혀지지 않기 위해서 그러니까 항상 참여하게 되고, 그날도 여지없이 (국회에)가게 됐습니다."

■ 긴박했던 광주 공동체

공포와 불안 속에서 그날 밤 광주가 보여준 공동체의 대처도 다른 지역과는 달랐습니다.

그날 늦은 밤, 강기정 광주시장과 시의원, 각 구청장, 시민사회와 종교계 대표 등 30여 명이 한 자리에 모여 긴급 연석회의를 열었습니다. 전국 자치단체 가운데 이날 밤 민관이 함께한 대책회의는 광주가 유일했습니다.

강기정/광주시장(지난해 12월 3일/연석회의 직후)

"시민들의 힘을 믿습니다. 80년 5월을 승리로 이끌었던 광주시민들은 이 작금의 상황에 대해서 결단코 용납하지 않을 것입니다."

이런 연석회의는 5.18 당시 수습위원회와 닮아 있습니다. 당시 수습위원회는 주민자치 역할을 하고, 시민들의 희생을 줄이기 위해 계엄군과 협상을 벌이는 창구이기도 했습니다.

1980년 5월26일 광주 외곽으로 물러갔던 계엄군이 탱크를 몰고 광주 도심으로 접근했습니다. 그때 시민 대표들과 종교인으로 구성된 수습위원들은 맨몸으로 막아서며 일명 '죽음의 행진'에 나선 바 있습니다.

또 늦은 밤 5.18 최후 항쟁지인 옛 전남도청 앞에도 시민들이 모여들었습니다.

1980년 전남도청 앞에 뿌려진 오월 정신은 12월 3일 민주주의의 위기 순간에 되살아났고, 겨울부터 봄 사이 전국의 광장으로 확장되었습니다.

-

-

이성각 기자 drill@kbs.co.kr

이성각 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.