탄압 속에도 ‘독립운동’ 살아 남은 이유는? [광복80주년]⑦

입력 2025.08.15 (18:00)

수정 2025.08.15 (18:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

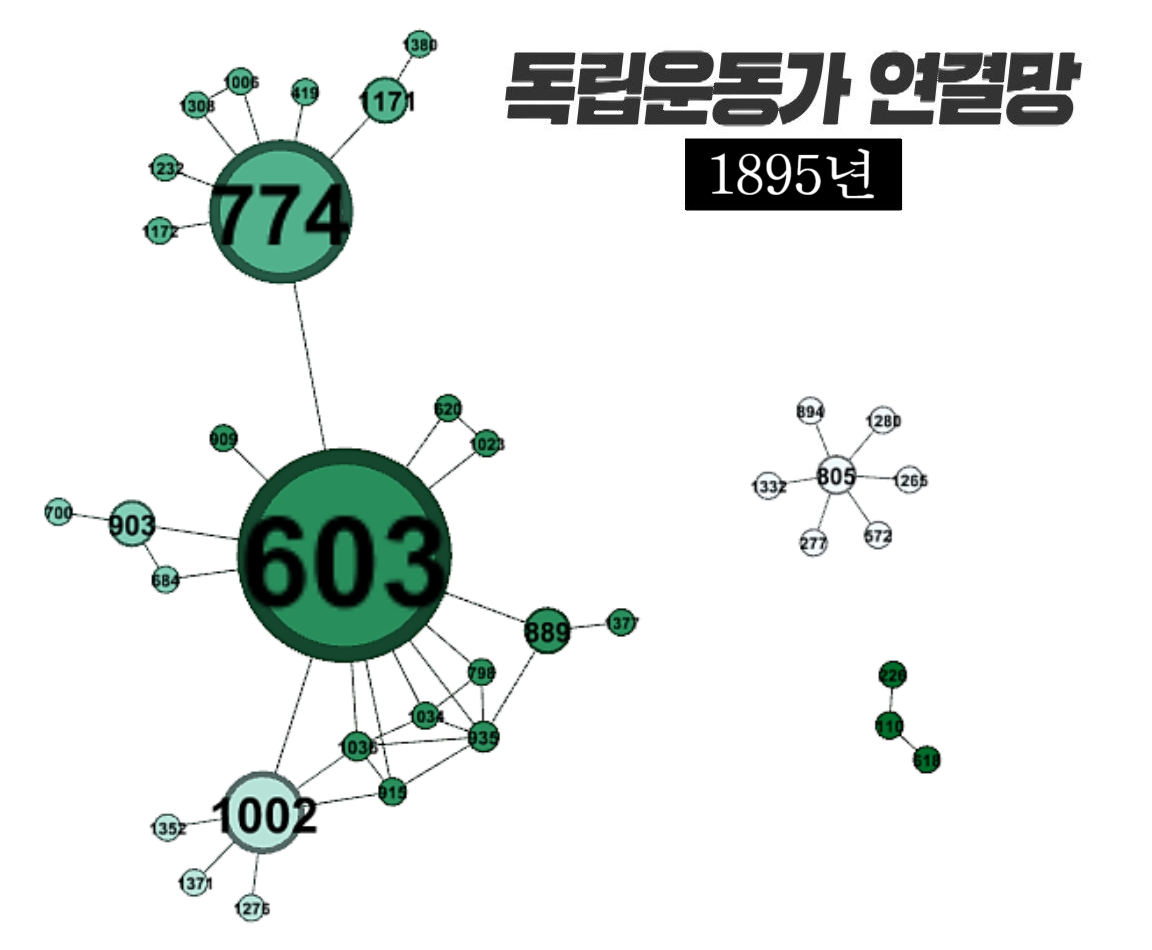

| 일제강점기는 암흑의 시대였습니다. 일본군에 맞서 무력투쟁을 한 독립운동가는 물론이고 일본 제국주의가 잘못됐다는 말 한마디만 해도 잡혀가 고초를 겪었습니다. 총과 칼을 앞세운 일제의 힘은 강했고, 그 앞에 선 개개인은 한없이 약했습니다. 하지만 독립운동은 수십년 동안 이어지며 점점 더 굳건해졌는데요. 어떻게 이런 일이 가능했을까요? 국내 한 대학 연구진이 1895년부터 1945년까지 활동한 독립운동가 1,624명을 연결망으로 구성해 그 이유를 알아봤습니다. |

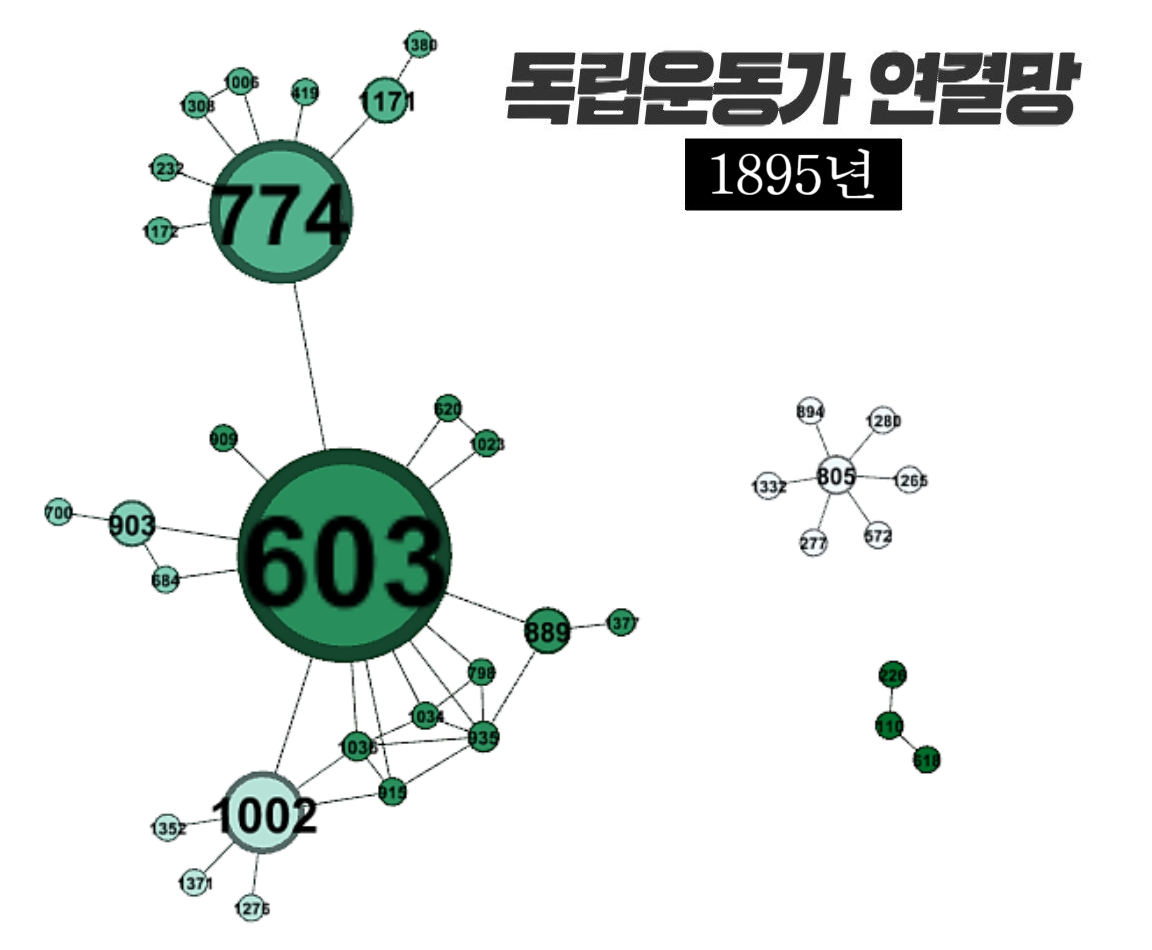

의병장 유인석(603)을 비롯해 권세연(774), 이범직(1002) 등이 눈에 띕니다.

이들 중 한두 사람만 잡혀가도 전체 조직이 무너질 수 밖에 없는 구조를 가지고 있습니다.

■항일투쟁 전국화… "일제 탄압에는 취약"

지역별 주요 인물들이 서로 연결된 형태인데요.

경북 안동 김도화(1172)와 의성 김상종(1404), 경기 광주 구연영(1393), 전북 임실 이석용(1502), 전남 장성 김익중(1419)과 화순 기우만(777)이 선으로 연결됐습니다.

우리 땅 곳곳에서 의병이 일어나면서 영남과 경기, 호남이 하나로 이어지는 전국 조직이 갖춰진겁니다.

전국 조직은 동시다발적인 투쟁이 가능하다는 장점을 가지고 있습니다.

전국에서 동시다발로 의병을 일으켜 일제의 대응 역량을 분산시키면 통제력을 무력화할 수도 있습니다.

하지만 선형조직 역시 치명적인 단점이 있습니다.

한명만 잡혀가도 전국적인 전술 운용이 불가능해진다는거죠.

일제가 경기 지역 의병을 잡아가면 영남과 호남의 연결은 끊겨버리고, 전국 단위 항일투쟁을 무력화할 수 있습니다.

■"따로 또 같이"…진화하는 독립운동 연결망

독립운동가들이 만주와 연해주 등으로 이주하고 국내에서는 의병 이외에 다양한 조직들이 생겨났습니다.

계몽운동이 일어나는 등 투쟁 방식도 다양해졌습니다.

여러 인물들이 각자의 위치에서 서로 다른 역할을 하자 한두사람에 의존하던 독립운동 조직도 다극구조로 바뀌게 됩니다.

연구진은 이 시기의 변화가 압제 속에서도 장기간 항일투쟁을 가능하게 한 핵심이라고 분석했습니다.

조직 내부 결속은 강하지만, 한 독립운동 조직과 다른 조직은 약하게 연결돼있기 때문입니다.

다시말해, 핵심 인물 한두 사람이 잡혀가서 일부 조직이 붕괴하더라도 전체 독립운동은 유지되는 구조로 진화한겁니다.

연구를 진행한 신은경 고려대 사회학과 교수는 "응집된 조직들이 더 저항 운동에 유리할 것 같지만 그렇지 않았다"면서 "실제로 대한민국의 독립운동은 분절성이 어느정도 확보돼있을 때 더 많은 사람들이 참여하고 조직이 유지되는 모습을 보였다"고 설명했습니다.

■종교도, 지역도, 투쟁 방식도 뛰어넘은 '독립 열망'

투쟁 방식이나 종교, 지역이 고루 섞여 있지만 서로를 문제 삼기보다 공동의 목표인 독립을 향해 협력하는 모습이 발견됐다는겁니다.

1919년 기미독립선언서에 서명한 민족대표 33인이 대표적입니다.

이들은 기독교, 불교, 천도교로 종교가 달랐고 황해도, 함경도, 평안도, 경기도, 서울, 충청도, 경상도, 전라도 등 출신지역도 다양했습니다.

이러한 협력은 1919년 전국민적인 3.1운동을 가능케 한 기반이 됐습니다.

신 교수는 "오늘날의 정치를 생각하면 화합하기 힘든 심리적 거리가 있었을 것"이라면서 "그럼에도 불구하고 당시에는 독립이라는 커다란 정치적 대의를 위해 지엽적인 차이에 대해서 사람들이 크게 문제삼지 않았던 것"이라고 해석했습니다.

■진화 거듭한 연결망… "신민에서 시민으로"

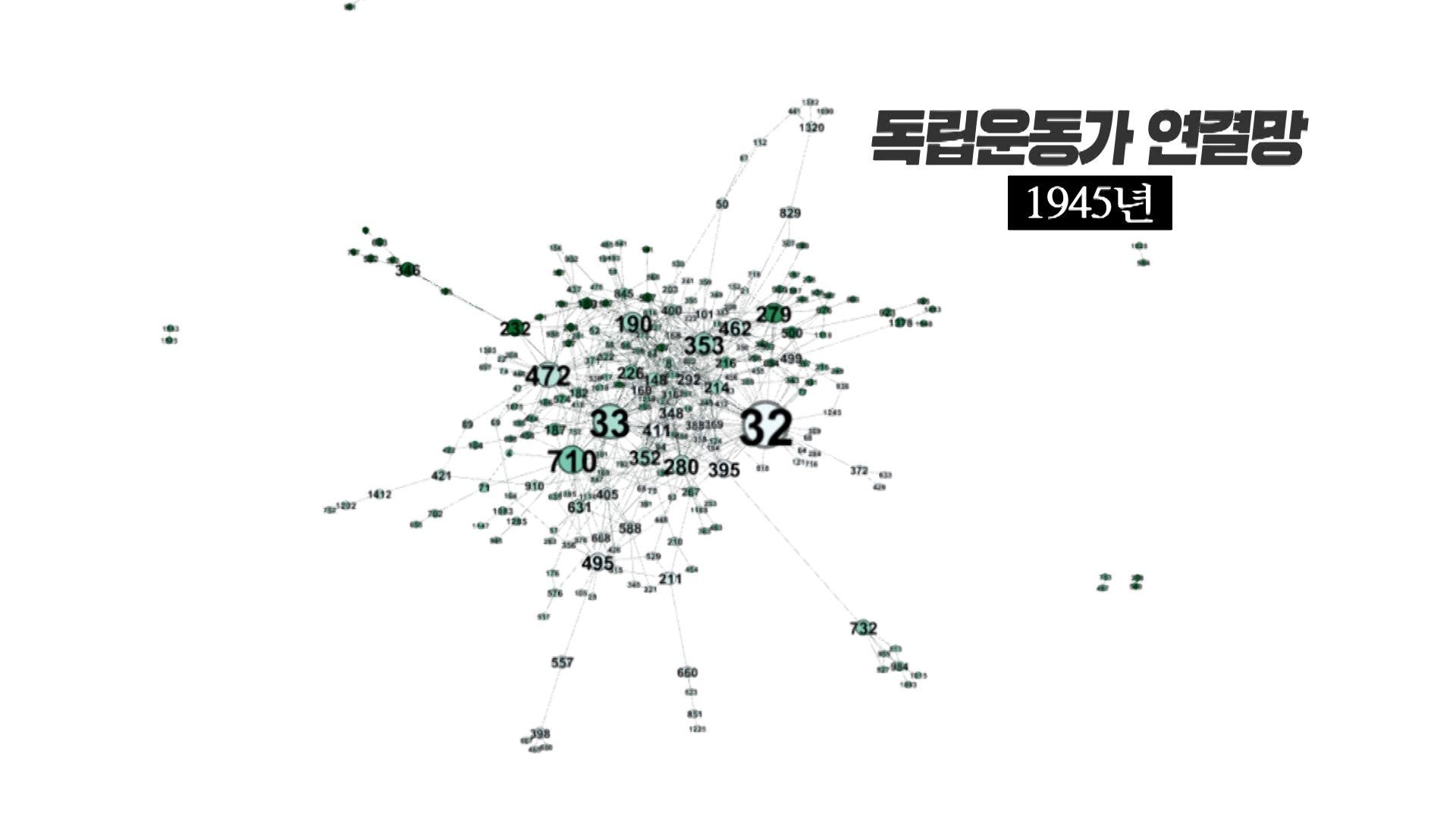

대한민국 임시정부가 그 중심 축인데요.

김구(32), 김규식(33), 지청천(710), 이승만(279) 등 독립운동사는 물론 대한민국 건국의 역사를 써내려간 인물들이 연결망에서 중요한 위치에 서게 되는 것이지요.

그는 "누구도 가르치지 않았지만 나를 통치하는 왕이 있던 사회에 살던 사람들이 내가 왕을 뽑는 민주정으로 이행하는 50여년 간의 여정"이라고 설명했습니다.

'독립'이라는 하나의 목표를 위해 서로 다름을 인정하고, 시민으로 성장해나간 연결망 속 독립운동가들의 모습.

광복 80주년을 맞은 지금에도 시사하는 바가 큽니다.

[관련기사]

탄압 속에도 ‘독립운동’ 굳건해진 이유는?

(https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8330498)

독립운동 주도했는데 포상 제외?…“정부가 직접 나서야”

(https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8329488)

촬영기자 박준규 / 그래픽 김선영, 조은수

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 탄압 속에도 ‘독립운동’ 살아 남은 이유는? [광복80주년]⑦

-

- 입력 2025-08-15 18:00:09

- 수정2025-08-15 18:00:35

| 일제강점기는 암흑의 시대였습니다. 일본군에 맞서 무력투쟁을 한 독립운동가는 물론이고 일본 제국주의가 잘못됐다는 말 한마디만 해도 잡혀가 고초를 겪었습니다. 총과 칼을 앞세운 일제의 힘은 강했고, 그 앞에 선 개개인은 한없이 약했습니다. 하지만 독립운동은 수십년 동안 이어지며 점점 더 굳건해졌는데요. 어떻게 이런 일이 가능했을까요? 국내 한 대학 연구진이 1895년부터 1945년까지 활동한 독립운동가 1,624명을 연결망으로 구성해 그 이유를 알아봤습니다. |

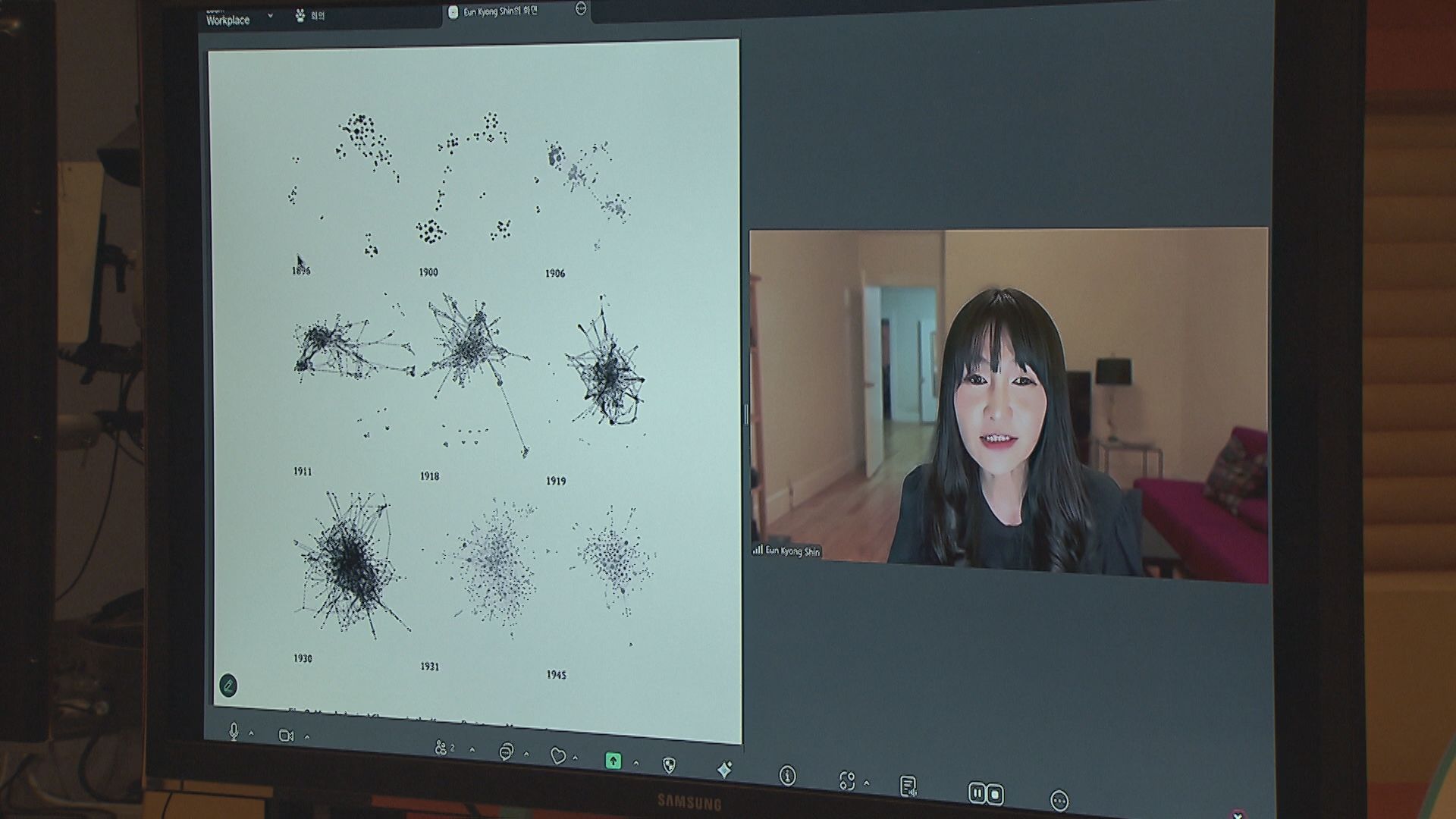

지금 보시는 그림은 독립운동 시작점이라고 할 수 있는 을미사변 직후 의병 조직의 모습입니다.

지금 보시는 그림은 독립운동 시작점이라고 할 수 있는 을미사변 직후 의병 조직의 모습입니다.의병장 유인석(603)을 비롯해 권세연(774), 이범직(1002) 등이 눈에 띕니다.

이들 중 한두 사람만 잡혀가도 전체 조직이 무너질 수 밖에 없는 구조를 가지고 있습니다.

■항일투쟁 전국화… "일제 탄압에는 취약"

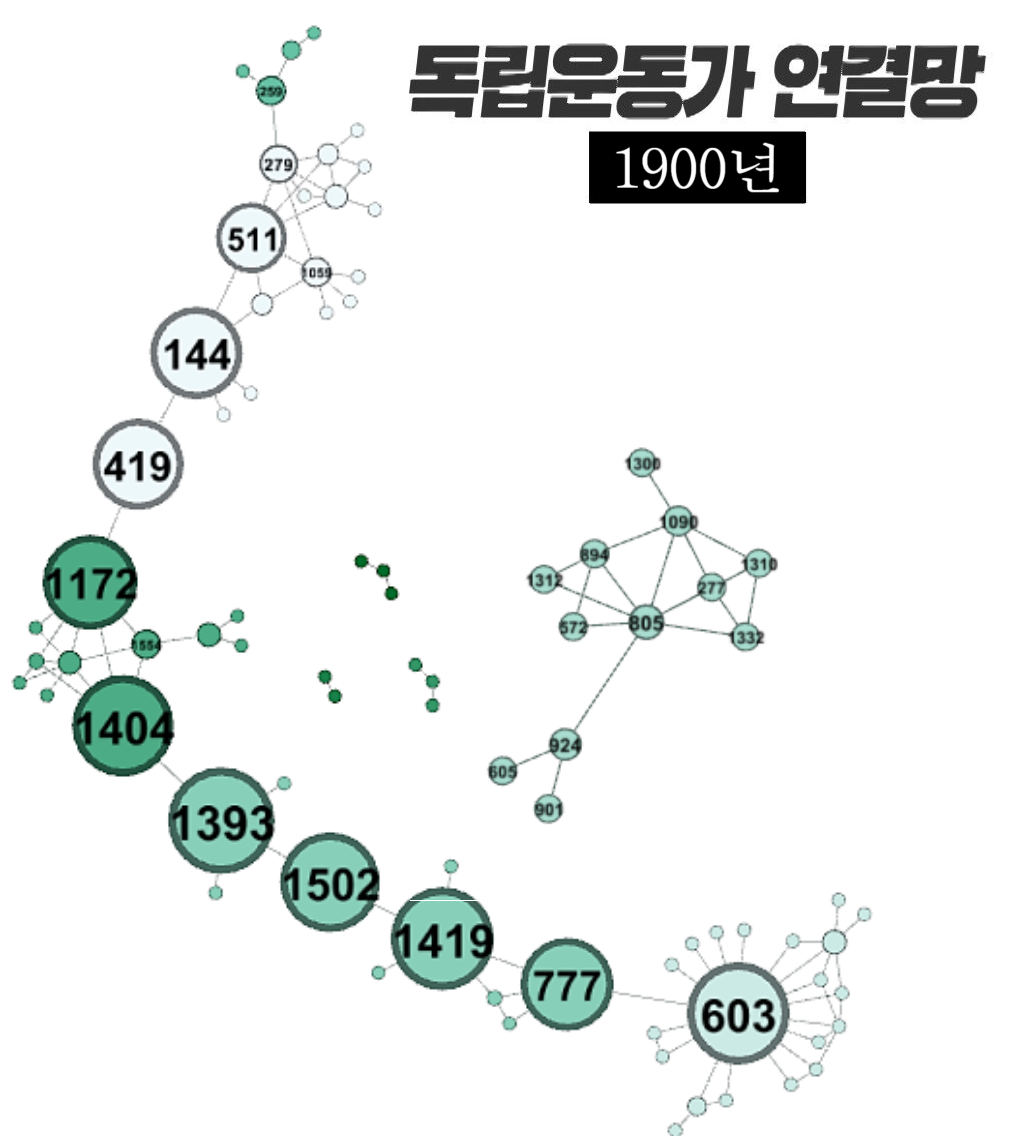

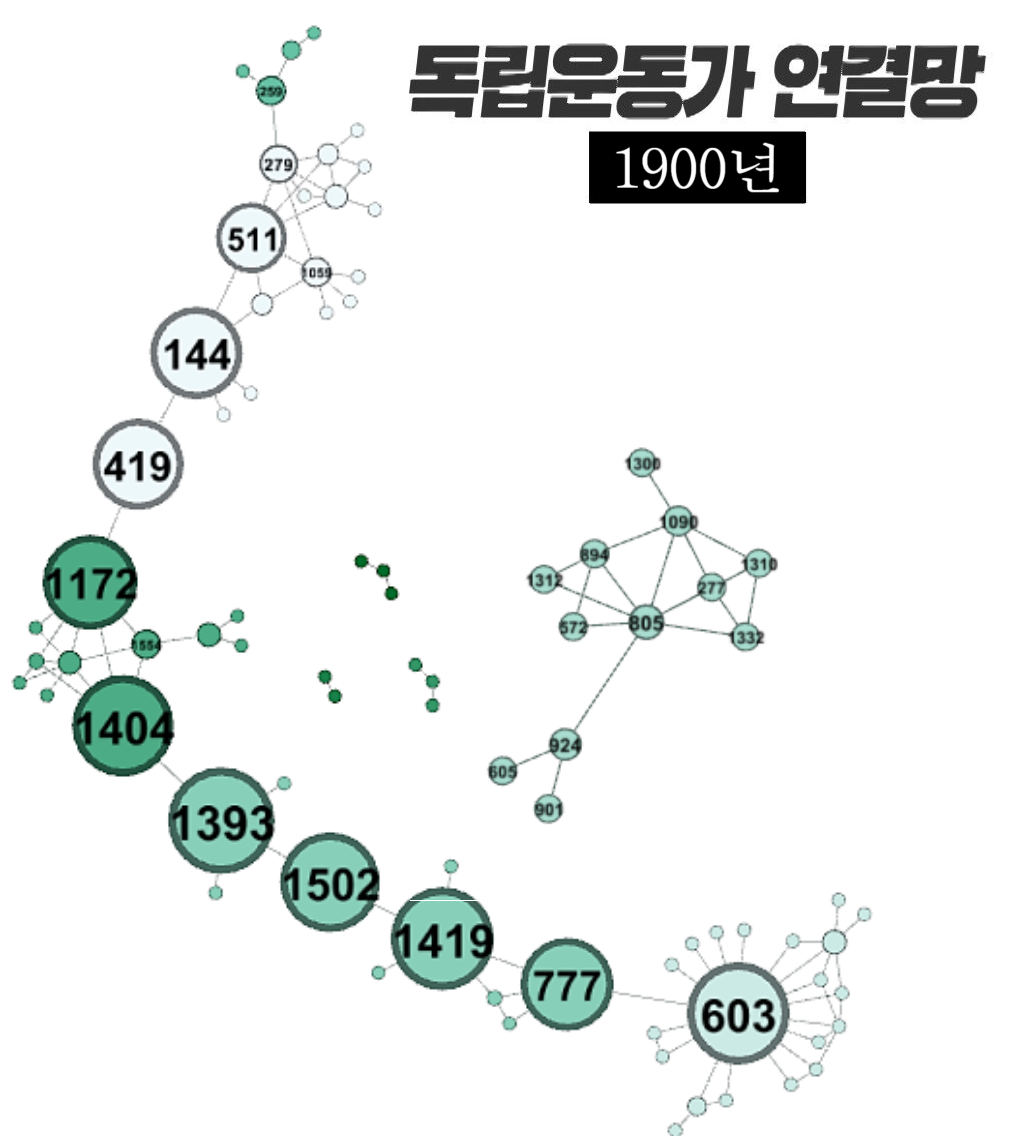

1900년대가 되자 의병 조직은 긴 띠 모양으로 진화합니다.

1900년대가 되자 의병 조직은 긴 띠 모양으로 진화합니다.지역별 주요 인물들이 서로 연결된 형태인데요.

경북 안동 김도화(1172)와 의성 김상종(1404), 경기 광주 구연영(1393), 전북 임실 이석용(1502), 전남 장성 김익중(1419)과 화순 기우만(777)이 선으로 연결됐습니다.

우리 땅 곳곳에서 의병이 일어나면서 영남과 경기, 호남이 하나로 이어지는 전국 조직이 갖춰진겁니다.

전국 조직은 동시다발적인 투쟁이 가능하다는 장점을 가지고 있습니다.

전국에서 동시다발로 의병을 일으켜 일제의 대응 역량을 분산시키면 통제력을 무력화할 수도 있습니다.

하지만 선형조직 역시 치명적인 단점이 있습니다.

한명만 잡혀가도 전국적인 전술 운용이 불가능해진다는거죠.

일제가 경기 지역 의병을 잡아가면 영남과 호남의 연결은 끊겨버리고, 전국 단위 항일투쟁을 무력화할 수 있습니다.

■"따로 또 같이"…진화하는 독립운동 연결망

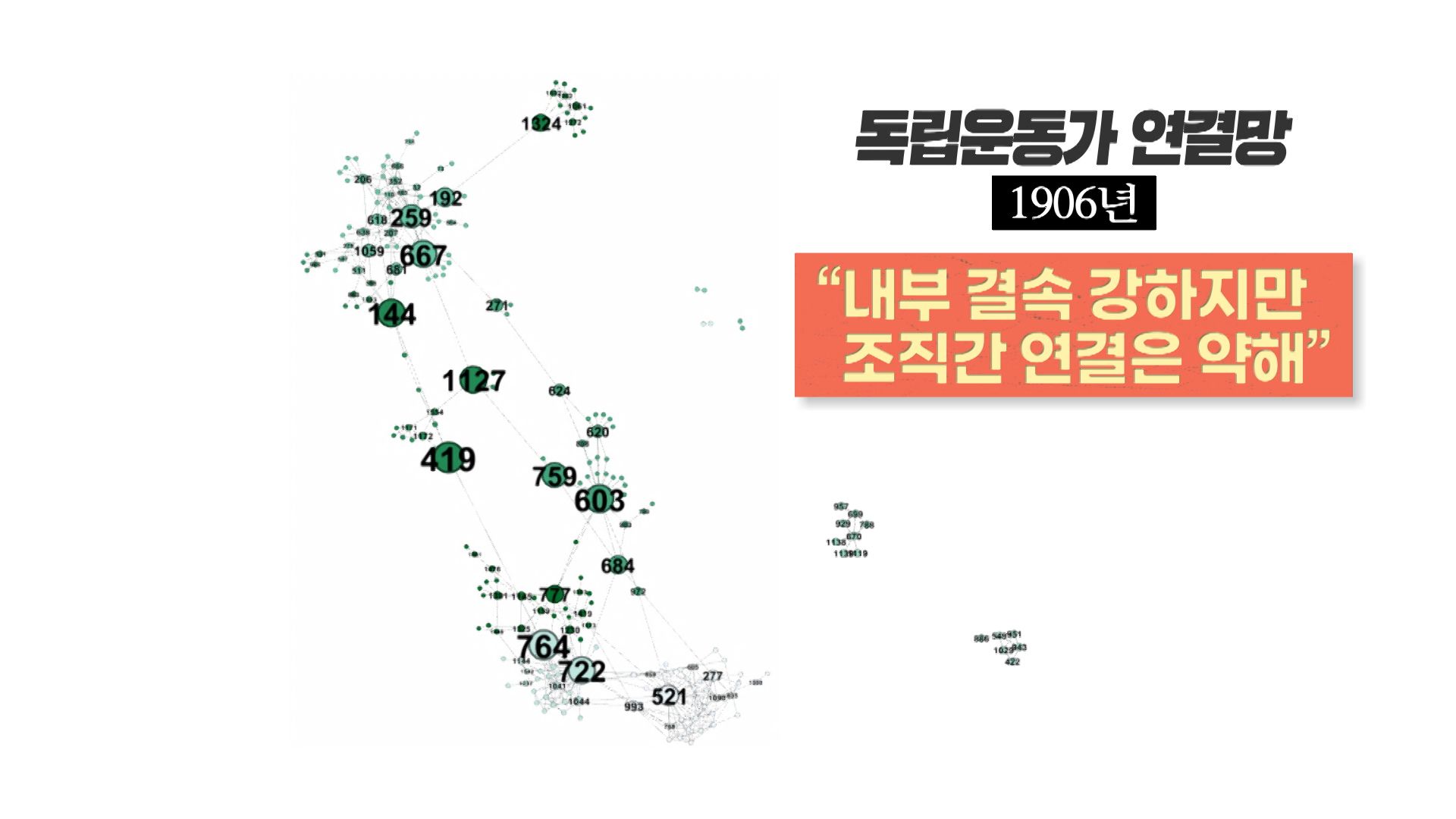

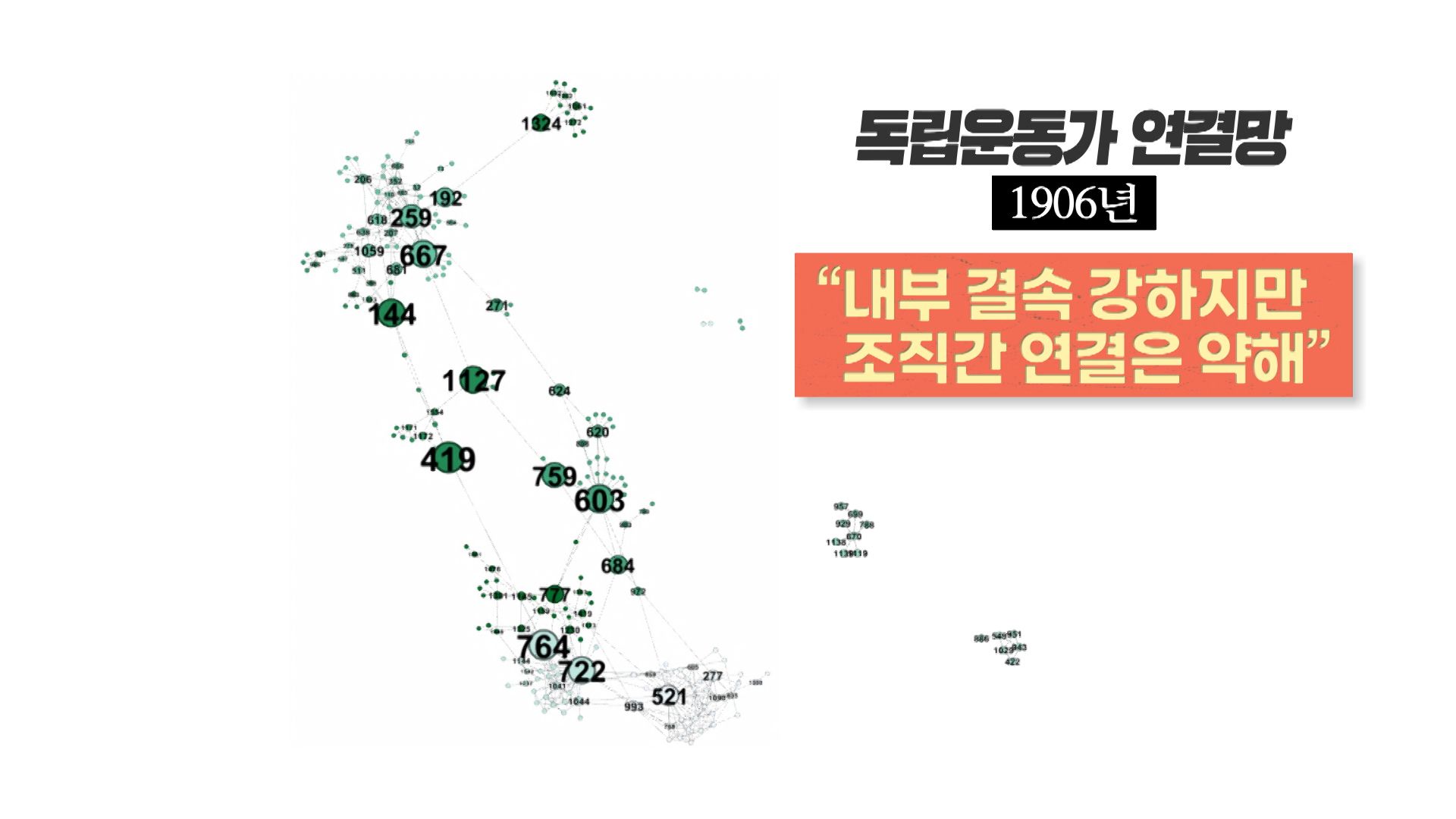

1906년은 연결망으로 본 독립운동 역사에서 하나의 전환점이 된 시기입니다.

1906년은 연결망으로 본 독립운동 역사에서 하나의 전환점이 된 시기입니다.독립운동가들이 만주와 연해주 등으로 이주하고 국내에서는 의병 이외에 다양한 조직들이 생겨났습니다.

계몽운동이 일어나는 등 투쟁 방식도 다양해졌습니다.

여러 인물들이 각자의 위치에서 서로 다른 역할을 하자 한두사람에 의존하던 독립운동 조직도 다극구조로 바뀌게 됩니다.

연구진은 이 시기의 변화가 압제 속에서도 장기간 항일투쟁을 가능하게 한 핵심이라고 분석했습니다.

조직 내부 결속은 강하지만, 한 독립운동 조직과 다른 조직은 약하게 연결돼있기 때문입니다.

다시말해, 핵심 인물 한두 사람이 잡혀가서 일부 조직이 붕괴하더라도 전체 독립운동은 유지되는 구조로 진화한겁니다.

연구를 진행한 신은경 고려대 사회학과 교수는 "응집된 조직들이 더 저항 운동에 유리할 것 같지만 그렇지 않았다"면서 "실제로 대한민국의 독립운동은 분절성이 어느정도 확보돼있을 때 더 많은 사람들이 참여하고 조직이 유지되는 모습을 보였다"고 설명했습니다.

■종교도, 지역도, 투쟁 방식도 뛰어넘은 '독립 열망'

독립운동이 유지될 수 있었던 또다른 특징은 다양성입니다.

독립운동이 유지될 수 있었던 또다른 특징은 다양성입니다.투쟁 방식이나 종교, 지역이 고루 섞여 있지만 서로를 문제 삼기보다 공동의 목표인 독립을 향해 협력하는 모습이 발견됐다는겁니다.

1919년 기미독립선언서에 서명한 민족대표 33인이 대표적입니다.

이들은 기독교, 불교, 천도교로 종교가 달랐고 황해도, 함경도, 평안도, 경기도, 서울, 충청도, 경상도, 전라도 등 출신지역도 다양했습니다.

이러한 협력은 1919년 전국민적인 3.1운동을 가능케 한 기반이 됐습니다.

신 교수는 "오늘날의 정치를 생각하면 화합하기 힘든 심리적 거리가 있었을 것"이라면서 "그럼에도 불구하고 당시에는 독립이라는 커다란 정치적 대의를 위해 지엽적인 차이에 대해서 사람들이 크게 문제삼지 않았던 것"이라고 해석했습니다.

■진화 거듭한 연결망… "신민에서 시민으로"

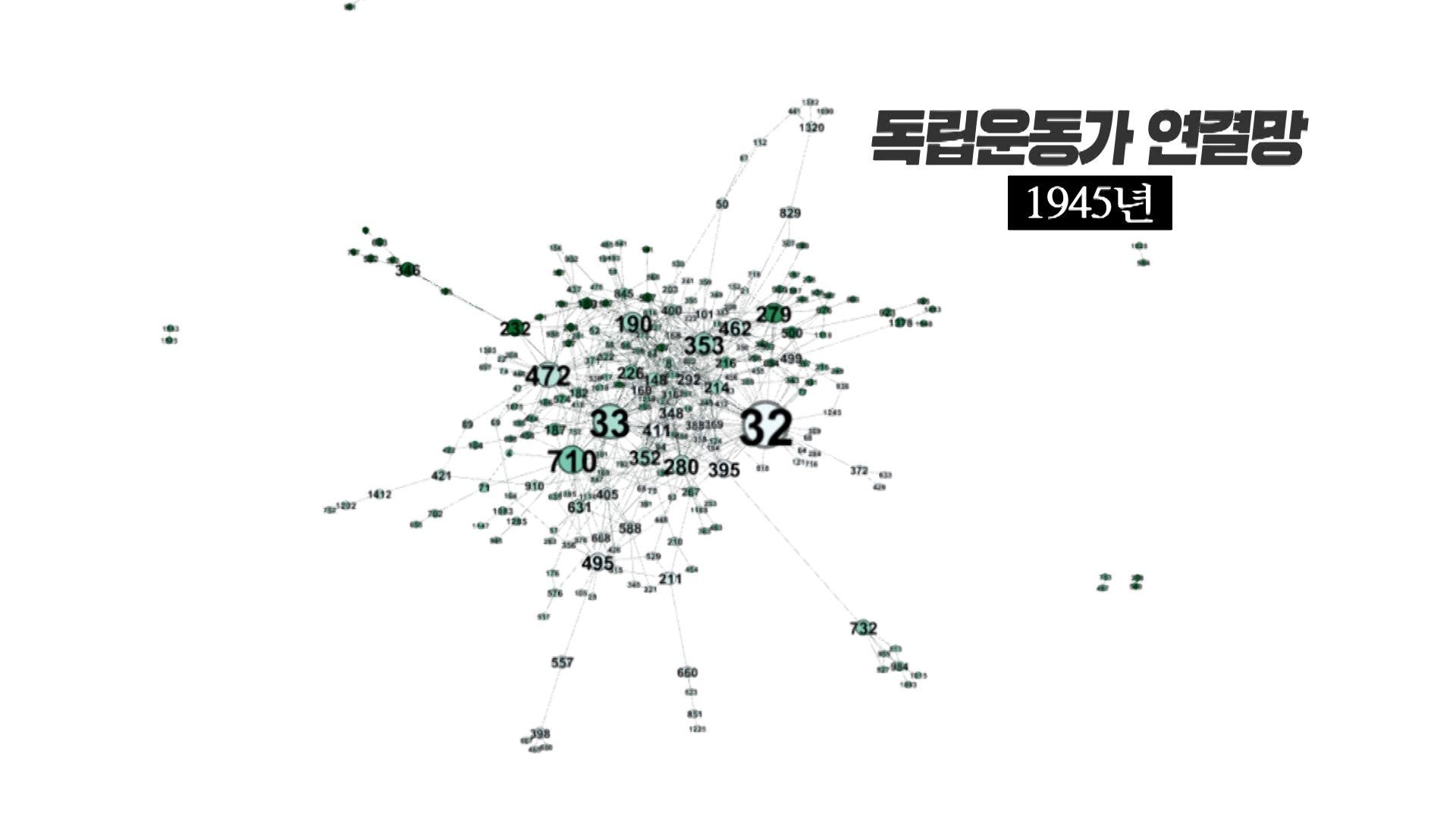

독립운동 연결망은 후반으로 갈수록 주요 명망가 중심의 구조로 한차례 더 진화합니다.

독립운동 연결망은 후반으로 갈수록 주요 명망가 중심의 구조로 한차례 더 진화합니다.대한민국 임시정부가 그 중심 축인데요.

김구(32), 김규식(33), 지청천(710), 이승만(279) 등 독립운동사는 물론 대한민국 건국의 역사를 써내려간 인물들이 연결망에서 중요한 위치에 서게 되는 것이지요.

신 교수는 이러한 변화가 국가 구성원들이 신민에서 시민으로 진화하는 과정이라고 해석합니다.

신 교수는 이러한 변화가 국가 구성원들이 신민에서 시민으로 진화하는 과정이라고 해석합니다.그는 "누구도 가르치지 않았지만 나를 통치하는 왕이 있던 사회에 살던 사람들이 내가 왕을 뽑는 민주정으로 이행하는 50여년 간의 여정"이라고 설명했습니다.

'독립'이라는 하나의 목표를 위해 서로 다름을 인정하고, 시민으로 성장해나간 연결망 속 독립운동가들의 모습.

광복 80주년을 맞은 지금에도 시사하는 바가 큽니다.

[관련기사]

탄압 속에도 ‘독립운동’ 굳건해진 이유는?

(https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8330498)

독립운동 주도했는데 포상 제외?…“정부가 직접 나서야”

(https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8329488)

촬영기자 박준규 / 그래픽 김선영, 조은수

-

-

조진영 기자 1234@kbs.co.kr

조진영 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

시리즈

광복 80주년(청주)

![100년 만에 인정 받은 독립운동…보훈금 나눔까지 [광복80주년]⑥](/data/fckeditor/new/image/2025/08/14/320121755164417025.png)

![일제 수탈 터널·일장기 연못…철거냐 보존이냐? [광복80주년] ⑤](/data/fckeditor/new/image/2025/08/13/311211755072514246.png)

![독립선언 33인에 여성이 없었던 이유 [광복80주년] ④](/data/fckeditor/new/image/2025/08/12/326801754985677719.png)

![목숨 걸고 나라 지켰는데…조국에 학살 당한 독립운동가들 [광복80주년] ③](/data/fckeditor/new/image/2025/08/08/333991754643637057.png)

![“진짜 명문가는 따로 있다”…대 이어 나라 지킨 독립운동 가문 [광복80주년] ②](/data/fckeditor/new/image/2025/08/07/320131754545160841.png)

![독립운동하면 3대가 망한다?… “이제는 인정받고 싶습니다” [광복80주년] ①](/data/fckeditor/new/image/2025/08/06/320121754442629350.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.